서브메뉴

검색

본문

Powered by NAVER OpenAPI

-

-

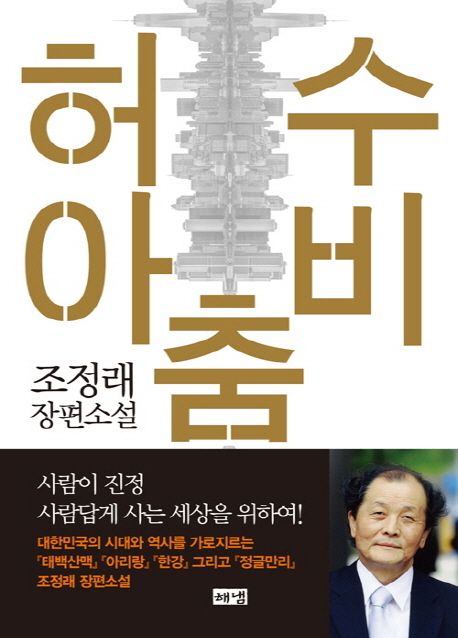

허수아비춤 (조정래 장편소설)

저자 : 조정래

출판사 : 해냄출판사

출판년 : 2015

ISBN : 9788965744870

책소개

대한민국의 시대와 역사를 가로지르는 대하소설 <태백산맥>, <아리랑>, <한강> 그리고 <정글만리>의 작가 조정래. 우리나라의 근현대 비극을 예리하게 그린 그가 이 땅의 경제 현실을 치밀하게 다룬 일곱 번째 장편소설 <허수아비춤>이 다시 독자들과 만난다.

암울한 70~80년대를 겪어내며 이 땅에 '정치민주화'를 이룩한 우리 모두에게 긴급히 필요한 것이 무엇인가를 고심한 작가가 등단 40주년인 2010년 '경제민주화'라는 화두로 우리 경제가 나아가야 할 방향을 소설화한 <허수아비춤>은 출간 직후 25만 부 이상 판매되면서 독자들에게 경제가 민주화된다는 것이 무슨 의미인가를 일깨우고 그 필요성을 인식하게 했다. 경제 문제를 직접적으로 다루기 시작한 작가가 3년 후 우리나라의 미래를 제시한 <정글만리>를 세상에 내놓게 한 씨앗이 된 작품이다.

"현실의 문제를 끌어안고 이를 예술적 완성도가 높은 문학작품으로 형상화하기 위해 고뇌하는 피 끓는 문학청년의 가슴을 갖고 있"다고 평가받는 작가는 '기업이 잘되면 국민들도 잘살 거라는 잘못된 믿음'을 부수고 "모든 기업이 한 점 부끄럼 없는 투명경영을 하고, 세금을 양심적으로 내고, 모두에게 혜택이 골고루 돌아가 튼튼한 복지사회가 구축되는 경제 민주화"를 이룰 것을 제안한다.

이는 우리 민족의 숙원이자 비원인 분단 극복과 평화 통일을 위해 필수적인 문제이기 때문이다. 이러한 화두는 정재계와 독자들에게 현실 자각을 촉구하였고, 이후 총선과 대선에서 경제민주화 논쟁이 뜨겁게 달궈지는 계기를 마련했다.

목차

이건 회장님의 지상명령이야, 윤 실장은 마치 맹세나 선서를 하듯이 결연하게 말했었다. 회장님……, 사원들에게 그 존재는 어떠했던가. 살아 있는 임금, 아니 그보다 훨씬 더 높은, 살아 있는 황제가 바로 회장님 아니었던가. 대통령은 그저 그런 존재인데, ‘황제’는 그 옛날 옛적 전설 같은 칭호일 뿐인데도 왜 그렇게 아득하게 높아 보이는 것일까. 대통령은 우리 모두가 마음먹은 대로 갈아 치우고, 가려 뽑고 하는 것이지만 황제란 투표를 무시하고 백성의 머리 위로 뚝 떨어진 하늘의 아들이라서 그런가…….

어쨌거나 회장님은 엄연히 살아 계시는 우리 일광그룹의 황제이셨다. 아니 하늘이셨고, 태양이셨다. 그건 결코 과장도 비아냥도 아니었다. 로마 황제 네로만 엄지손가락을 세웠다가 아래로 꺾는 그 간단한 동작만으로 생목숨 하나씩을 죽일 수 있었던 것이 아니다. 일광그룹의 회장님도 손가락질 한 번씩으로 생계 수단을 몰수하고 박탈해 버리는 절대권을 언제든지 휘둘러댈 수 있었다. 일광그룹의 19만 사원들은 남녀노소 지위 고하를 막론하고 회장님 앞에서는 호랑이 앞에 토끼요, 독수리 앞에 참새였다.

---「1 술수의 숨바꼭질」 중에서

“그 시대 변화라는 게 도대체 뭐야? 뭐가 어떻게 변했다는 거야?”

박재우는 소리 없이 긴 숨을 내쉬었다. 회장이 시대 변화에 관심을 나타냈으니 일단 위기를 면한 셈이었다.

“예, 민주 정치가 계속되니 시위할 필요가 없어진 대학생들의 관심은 취업으로 바뀌기 시작했습니다. 취업에 대한 관심은 곧 좋은 직장을 구하는 것이고, 좋은 직장을 구한다는 것은 기업에 대한 관심 갖기이고, 기업에 대한 관심 갖기는 기업에 대한 인기투표로 나타났습니다. 대학생들의 기업에 대한 인기투표는 소비자들의 상품 선호도와 마찬가지로 곧바로 사회 전반에 영향을 미치게 됩니다. 몇 년 전부터 대학생들은 인기투표를 통해서 기업들의 서열을 정하는 여론 주도층으로 등장했다는 사실입니다. 다시 말하면 사회인들은 그 인기투표를 대학생들의 지적 판단이라고 믿고, 그대로 받아들였다는 사실입니다.”

“거 우리가 2~3등 3~4등 오르락내리락하는 것 말인가? 기분 나쁘게.” 회장은 혀끝이 멍들지 않나 싶게 거세게 혀를 차고는, “결론적으로 말하자면, 후원금을 주면 그 등수가 올라간다 그건가?” 그는 또 몰아치기 습성을 드러내고 있었다.

---「3 너만 왕이냐」 중에서

본사 직원들이 그 소형 짐차를 처음 목격하게 된 것은 지난 여름휴가 무렵이었다. 그렇게 실려 온 돈이 대상에 따라 분류되어 요로요로에 뿌려졌다는 소문이 며칠 동안 파도치듯이 사원들 사이에 퍼져 나가다가 시나브로 잦아들었다. 그 대규모 로비가 처음 시작되는 것이어서 사원들의 관심도 그만큼 클 수밖에 없었다. 도대체 휴가비를 뿌리는 분야가 어디까지냐. 사람 수는 얼마가 되느냐. 그 총액은 얼마일 것이냐. 사원들은 그 수수께끼를 풀려고 머리를 맞댔다. (중략) 그런데 그들의 그런 관심은 단순히 호기심에서 비롯된 것이 아니었다. 그 돈을 우리가 보너스로 더 받아야 되는 것 아닌가……, 하는 월급쟁이의 자기 소유욕이 은근히 고개를 치켜들고 있었다. 일은 우리가 골 빠지게 했는데 돈은 왜 엉뚱한 놈들한테 퍼다 주는가, 사원들은 이런 반감에 찬 이유를 분명히 가슴에 품고 있었다. 그러나 어느 누구도 그 정당한 이유를 입 밖으로 내지 못했다. 월급쟁이이기 때문이었다. 그것이 월급쟁이의 한계고, 비애였다. 그런 말을 입 밖에 내면 그것이 곧 목숨 줄이 끊기는 이유가 될 수 있었다. 그게 법에도 뭐에도 보호받지 못하는 월급쟁이의 차디찬 현실이었다.