서브메뉴

검색

본문

Powered by NAVER OpenAPI

-

-

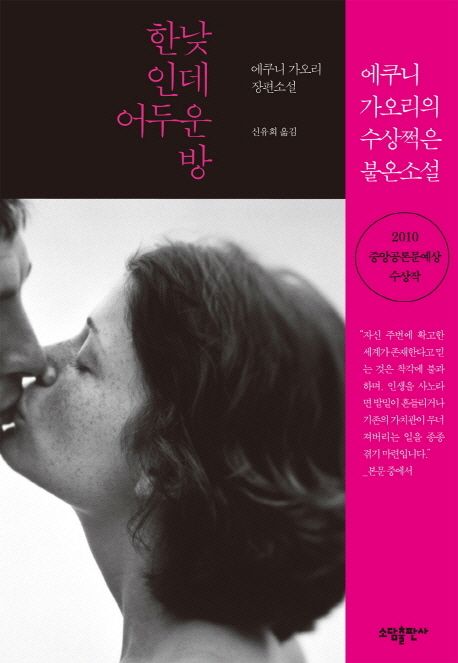

한낮인데 어두운 방 (에쿠니 가오리 장편소설)

저자 : 에쿠니 가오리

출판사 : 소담출판사

출판년 : 2013

ISBN : 9788973816712

책소개

우리는 어떻게 사랑에 빠지는가

에쿠니 가오리가 그려내는 그 비밀스러운 떨림

에쿠니 가오리는 그동안 소설 속에서 상처와 결핍을 지닌 주인공들이 사랑이라는 불완전한 감정을 어떻게 지탱해가는지 그 모습을 청아하면서도 쓸쓸하게 표현해왔다. 이번 소설 『한낮인데 어두운 방』에서는 사랑이라는 감정이 어떻게 생겨나고 어떤 방향으로 움직이는지 그 떨리는 마음의 경로를 보여준다. 3인칭 시점으로 등장인물들의 마음을 따라가며 표현해낸 것이 그 떨림을 독자들에게 고스란히 전달하는 데 한몫을 톡톡히 하고 있다.

번듯한 남편에, 넓은 집, 부족할 것 없는 미야코 씨의 삶에 어느 날 존스 씨가 등장한다. 어디에서부터 어떻게 생겨난 감정인지는 모르겠지만 미야코 씨는 존스 씨와 함께 있으면 하루하루가 새롭다. 색이 넘치고 소리가 넘치고 냄새가 넘쳐난다. 둘이 만나 딱히 특별한 일을 하는 건 아니다. 필드 워크(산책 같은 것)를 하고 차를 마시며 이야기를 나눈다. 그렇지만 사랑에 빠진 모든 사람들이 그렇듯, 그렇게 평범하기 짝이 없는 일 하나하나가 그 둘에게는 특별하기만 하다. 귀여운 아기를 보면 저도 모르게 미소가 지어지듯, 눈부신 햇살에 저절로 눈이 감기듯, 미야코 씨는 아주 자연스럽게 존스 씨가 내민 손, 바깥세상에서 내민 손을 맞잡는다.

인생에는 피할 수 없는 일, 돌이킬 수 없는 일이란 것이 있기 마련이다. 미야코 씨는 확고할 거라 여겨왔던 자신 주변의 세계가 무너졌다는 것을 깨닫고 과감히 집을 나선다. 지금껏 자신의 집이라 여겨왔던 곳은 이제 낯선 장소일 뿐, 더 이상 편안한 곳이 아니므로. 세상 안쪽에 있는 사람들 눈에 자신이 불륜녀로 보일 거라는 걸 알지만 세상 밖으로 나와버린 미야코 씨에게 이건 피할 수 없는 일이었고, 돌이킬 수 없는 일이다. 제대로 된 불륜녀가 되자고 다짐하는 미야코 씨. 세상 안쪽에 있는 사람들 눈에는 충분히 수상쩍은 불온소설임에 틀림없다.

목차

미야코 씨는 자신이 착실한 사람으로 보이는 게 좋았습니다. 설령 한 순간이라도, 친구와 수다만 떠는 게으른 주부로 보일 만한 짓은 하고 싶지 않은 겁니다. 하지만 대체 누구의 눈에 말이죠? 어차피 그 자리에 있는 사람이라야 미야코 씨 본인과 수다 떨러 온 친구들뿐입니다. 미야코 씨 생각에 그 ‘눈’은 하느님 혹은 부처님, 혹은 조상님, 혹은 남편인 히로시 씨의 눈이었습니다. 살아 있는 인간인 히로시 씨를 하느님이니 부처님이니 조상님과 한 묶음으로 보다니, 미야코 씨 딴에도 이상하다고는 생각합니다. 허나 못내 그런 느낌이 드는 것이었습니다. --- pp.12~13

붉은 실로 행주에 수를 놓고 있는 미야코 씨의 하얗고 자그마한 손, 하얗고 작은 얼굴, 까맣고 윤기 나는 단발머리. 긴소매 티셔츠에 밑단을 접어 올린 청바지를 입었을 뿐이지만, 존스 씨는 미야코 씨를 작은 새처럼 귀여운 사람이라고 생각합니다. 작은 새인데도 바느질을 하고 차를 우리는가 하면, 걷거나 웃기도 하기 때문에 보고 있는 것만으로도 가슴이 벅차오릅니다. --- p.32

나탈리가 본 것은 너무도 사이좋아 보이는 젊은 부부의 모습이었습니다. 주문하는 일도, 남편의 커피에 밀크를 넣는 것도 자신의 역할로 정해놓은 듯싶은 아내와, 그런 아내에게 한없이 만족하고 있는 듯 보이는 남편. 두 사람은 식사 중에 서로의 접시를 바꿔가며 파스타와 토스트를 나눠 먹습니다.

존스 씨가 대체 그녀의 어디에 매력을 느끼는 것인지, 나탈리로서는 전혀 감이 잡히지 않습니다. 웃는 얼굴이 귀여운 건 인정하지 않을 수 없었지만, 웃는 얼굴이란 누구든 대개는 귀엽기 마련입니다. --- pp.81~82

두 사람은 아주 조금 달리기까지 했습니다. 도저히 가만히 있을 수가 없었기 때문입니다. 이렇게 다시 만난 것, 특별한 시간이 갑자기 되돌아온 것에 대해 자신들이 아니라 자신들의 세포 하나하나가 쾌재를 부르는 것 같았습니다. ‘관계자 외 무단출입 엄금’ 팻말이 내걸린 집 앞을 지나고, 멋진 소나무가 있는 집 앞도 지나칩니다. 그늘에 배를 깔고 누워 있던 고양이가 수상쩍은 듯 얼굴을 들어 두 사람을 봅니다. --- p.134

바보 같으니.

미야코 씨는 다시 한 번 그렇게 생각했습니다. 무엇보다 나는 아무것도 나쁜 짓은 하지 않았어, 라고. 하지만 그 말은 미야코 씨 자신의 가슴에조차 진실과는 동떨어진 것처럼 울렸습니다. 미야코 씨가 정말 놀란 것은 이 순간이었습니다.

“세상에.”

그만 목소리로 나와버렸을 정도입니다. 이제 미야코 씨도 알게 되었습니다. 달라진 것은 집이 아니라 미야코 씨 자신이었습니다. --- p.172

“초밥 먹으러 가실래요?”

존스 씨가 물었습니다.

“초밥이요? 하지만…….”

미야코 씨는 손도 대지 않은 채 식어버린 오코노미야키를 바라봅니다.

“상관없습니다. 그건 냉동시켜두면 되니까.”

존스 씨는 말을 마치고 부엌으로 가서 그 일을 실행했습니다.

“방 안의 불을 켜버리면, 갑자기 맛이 없어지거든요.”

부엌에서 목소리가 들렸습니다.

“어둠 속에서만 살아 숨 쉬는, 눈에 보이지 않는 것들이 있어서, 불을 밝히면 그 녀석들이 달아나버리기 때문이지 싶어요.”

미야코 씨는 미간을 좁혔습니다. --- pp.183~184

아파트 앞에서 미야코 씨는 대중목욕탕에 가는 존스 씨와 헤어졌습니다. 존스 씨는 오른 길로, 미야코 씨는 왼 길로 가는 겁니다.

“연락드릴게요.”

그것이 미야코 씨가 존스 씨에게 한 말이었습니다(‘꼭이요’라는 것이 그 말에 대한 존스 씨의 대답입니다). 누가 뒷머리를 한껏 잡아당기기라도 하는 양, 걸음이 쉬이 떨어지질 않고, 두 사람 다 헤어지고 싶지 않은 마음으로 가득했지만―실제로 지구의 모든 인력이 두 사람 사이에 결집했나 싶을 정도였습니다―, 그 마음을 입 밖에 낼 필요는 없었습니다. 상대도 같은 마음이라는 것을 뻔히 알고 있었기 때문입니다. 이런 상태는 헤어질 때조차 사람을 충족감으로 감싸는 법입니다.