서브메뉴

검색

본문

Powered by NAVER OpenAPI

-

-

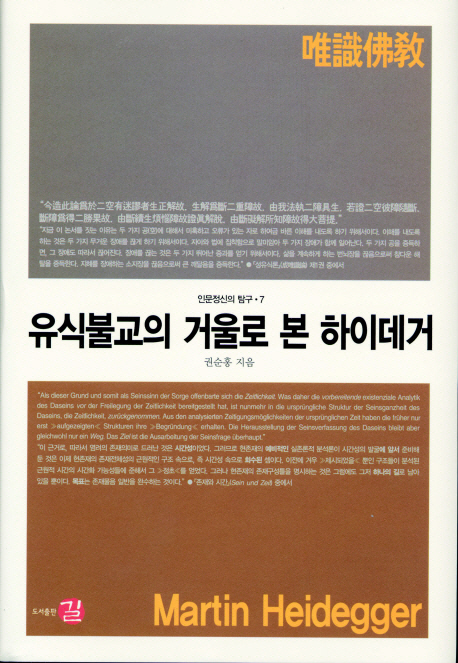

유식불교의 거울로 본 하이데거

저자 : 권순홍

출판사 : 길

출판년 : 2008

ISBN : 9788987671994

책소개

마르틴 하이데거가 주창한 현존재의 실존론적 분석론과 존재시성(存在時性, Temporalitat)의 분석론으로 나뉘어 있는 기초존재론의 구성에 준해서 두 개의 접근점으로부터 유식불교와 하이데거 사이의 대화를 전개하고 있는 책이다.

이 책은 반실재론과 반본질주의의 맥락에서 근원적 시간과 아뢰야식이 우주 만법의 근본을 이루는 마음답게 제각기 어떻게 작용하는지를 밝히는 부분(제2장, 제3장)과 현존재의 실존과 삼성설(三性說)이 어떻게 서로 소통할 수 있는지를 밝히는 부분(제4장, 제5장)으로 구성되어 있다. 하이데거의 기초존재론과 유식불교가 각각 철학과 종교인 한에서 출발점과 귀착점부터 서로 다르지만 그 둘 사이의 동이점(同異點)을 적극적으로 들추어낸 양상을 살펴볼 수 있는 책이다.

목차

머리말

제1장 하이데거의 기초존재론과 유식불교

1. 대화에서 유의해야 할 점

2. 대화를 감도는 선율들

첫 번째 마당 : 근원적 시간과 아뢰야식

제2장 근원적 시간의 '어떻게'와 아뢰야식의 '어떻게'

1. 본질 없는 근원적 시간과 자성 없는 아뢰야식

2. 우주 만법의 근본으로 본 근원적 시간과 아뢰야식

3. 근원적 시간의 자기변양과 아뢰야식의 능변 작용

4. 근원적 시간의 순간성과 아뢰야식의 찰나멸

5. 근원적 시간의 각시성과 아뢰야식의 상속

제3장 아뢰야식의 연기설과 근원적 시간의 탈근거적 힘

1. 연기법의 몇 가지 특징들

2. 아뢰야식의 인연과 근원적 시간의 선천성

3. 아뢰야식의 소연연과 존재자의 중복성

4. 아뢰야식의 증상연과 현-존재의 선천적 가능성으로 본 근원적 시간

5. 아뢰야식의 등무간연과 근원적 시간의 각시성

6. 연기의 평등과 존재자 전체 너머로 비상하는 근원적 시간

두 번째 마당 : 현존재의 실존성과 삼성설

제4장 실존의 비본래성과 변계소집성

1. 삼성설의 얼개와 그 특징

2. 구생기 법집과 구생기 아집

3. 변계소집성과 아법의 실체화

4. 실존의 비본래성과 현존재의 실체화

5. 중생의 아집과 비본래적 현존재의 아집

제5장 실존의 본래성과 의타기성

1. 만법의 실상으로 본 의타기성과 실존의 근원으로 본 본래성

2. 현존재의 양심 현상과 보살의 청정한 지혜

3. 의타기성과 식의 상속

4. 실존의 본래성과 현존재의 자기부단성

5. 시간의 개별성과 현존재의 무아

제6장 차이와 열반

참고문헌

찾아보기