서브메뉴

검색

본문

Powered by NAVER OpenAPI

-

-

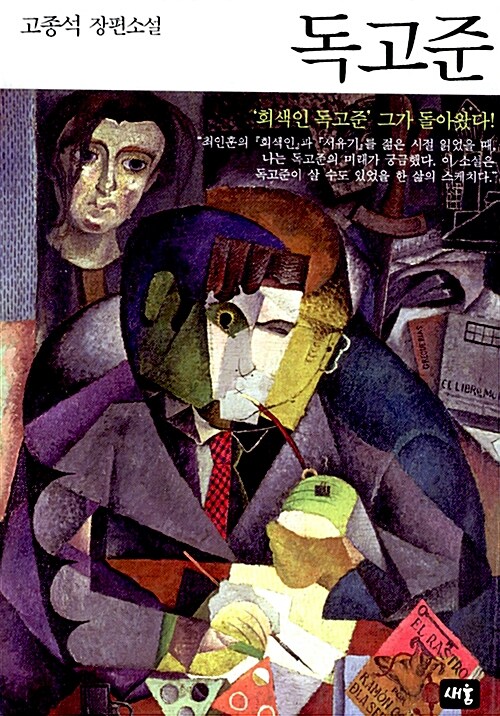

독고준

저자 : 고종석

출판사 : 새움

출판년 : 2010

ISBN : 9788993964226

책소개

'흠 잡을 데 없는 문장력을 지닌 스타일리스트', '가장 정확한 한국어 문장을 구사하는 작가'로 평가받아온 고종석의 장편소설. <독고준>은 <광장>의 작가 최인훈이 미처 끝내지 못한 '독고준 3부작'의 완결판이다. 또한 '독고준 3부작'의 마지막 이야기이면서 또한 독고준과 그의 딸 독고원의 관념과 생활을 그린 독립적 작품이기도 하다.

최인훈이 <회색인>, <서유기>를 통해 창조해낸 독고준은 월남민 출신의 국문과 대학생으로 소극적이고 회의적인 성격을 지닌 인물이다. 두 소설은 1959년을 시대적 배경으로 하고 있다. 고종석은 젊은 시절에서 멈춰버렸던 독고준의 그 이후 삶을 그려냈다. 두 연작 장편 이후 3부작을 완성하지 못하고 병상에 누운 최인훈을 대신하여 독고준 3부작을 완성한 것이다.

2009년 5월 23일 전임 대통령이 죽던 날, '관념소설'을 쓰며 '회색인'이라 불렸던 유명 소설가 독고준 역시 스스로 목숨을 끊는다. 그 후 일 년, 그의 딸 독고원은 1960년 4.19혁명에서 시작해 2007년 대통령 선거일까지 47년간 계속된 아버지의 일기를 읽는다. 일기에는 역사의 흐름과 한국사회, 예술, 문학 전반에 걸친 독고준의 관념들이 넘쳐난다.

소설은 독고원이 화자가 되어 아버지의 삶과 문학이 고스란히 담긴 일기들에 자신의 일상을 겹친다. 레즈비언으로 살아가는 스스로의 삶, 소수종파 기독교도인 엄마, 이혼한 남자의 후처가 된 여동생 선의 가족, 자신의 동거인이자 유명 드라마 작가인 연희 등 인물들의 이야기가 담백하게 이어진다.

최인훈이 <회색인>, <서유기>를 통해 창조해낸 독고준은 월남민 출신의 국문과 대학생으로 소극적이고 회의적인 성격을 지닌 인물이다. 두 소설은 1959년을 시대적 배경으로 하고 있다. 고종석은 젊은 시절에서 멈춰버렸던 독고준의 그 이후 삶을 그려냈다. 두 연작 장편 이후 3부작을 완성하지 못하고 병상에 누운 최인훈을 대신하여 독고준 3부작을 완성한 것이다.

2009년 5월 23일 전임 대통령이 죽던 날, '관념소설'을 쓰며 '회색인'이라 불렸던 유명 소설가 독고준 역시 스스로 목숨을 끊는다. 그 후 일 년, 그의 딸 독고원은 1960년 4.19혁명에서 시작해 2007년 대통령 선거일까지 47년간 계속된 아버지의 일기를 읽는다. 일기에는 역사의 흐름과 한국사회, 예술, 문학 전반에 걸친 독고준의 관념들이 넘쳐난다.

소설은 독고원이 화자가 되어 아버지의 삶과 문학이 고스란히 담긴 일기들에 자신의 일상을 겹친다. 레즈비언으로 살아가는 스스로의 삶, 소수종파 기독교도인 엄마, 이혼한 남자의 후처가 된 여동생 선의 가족, 자신의 동거인이자 유명 드라마 작가인 연희 등 인물들의 이야기가 담백하게 이어진다.

[알라딘에서 제공한 정보입니다.]

출판사 서평

당대 최고의 문장가 고종석의 신작 장편소설,

『광장』의 작가 최인훈이 완성하지 못한 독고준 3부작이 완성되었다!

‘흠 잡을 데 없는 문장력을 지닌 스타일리스트’, ‘가장 정확한 한국어 문장을 구사하는 작가’로 평가받아온 고종석은 첫 장편소설 이후 소설 단행본은 출간하지 않았지만, 다양한 주제들의 시사칼럼과 에세이 등을 발표하며 명문가(名文家)로서 그의 글을 사랑하는 고정 팬들의 욕구를 충족해왔다. 그런 그가 17년 만에 펴내는 신작 소설이라는 점에서 더욱 기대감을 모으는 『독고준』은 스타일(형식)과 메시지(내용)를 모두 갖춘, 오직 고종석만이 쓸 수 있는 특별한 작품이라 하겠다.

더구나 이 소설은 『광장』의 작가이자 지난 시대 최고의 소설가 최인훈이 미처 끝내지 못한 ‘독고준 3부작’의 완결판이기도 하다. 최인훈은 독고준을 주인공으로 삼은 두 연작 장편 『회색인』 『서유기』를 통해 실천이성 바깥의 관념에 몰두하는 인간을 ‘회색인’이라 부르고, 그 회색인의 관념 여행을 ‘서유기’라 불렀다. 그가 창조해낸 회색인 독고준은 월남민 출신의 국문과 대학생으로 소극적이고 회의적인 성격을 지닌 인물이다. 4ㆍ19혁명 한 해 전인 1959년을 시대적 배경으로 하고 있는 두 소설은 1960년대에 발표되었다. 그 후로 반세기가 흐른 2010년, 고종석은 젊은 시절에서 멈춰버렸던 독고준의 그 이후 삶을 그려냈다. 두 연작 장편 이후 3부작을 완성하지 못하고 병상에 누운 최인훈을 대신하여 독고준 3부작을 완성한 것이다.

1960년 4ㆍ19혁명에서 2007년 12월 19일 대통령 선거일까지

자살한 아버지 독고준의 회색일기에 레즈비언인 딸 독고원이 자신의 삶을 포갰다

『독고준』은 독고준 3부작의 마지막 이야기이면서 또한 독고준과 그의 딸 독고원의 관념과 생활을 그린 독립적 작품이다.

2009년 5월 23일 노무현 대통령이 죽던 날, ‘관념소설’을 쓰며 ‘회색인’이라 불렸던 유명 소설가 독고준 역시 스스로 목숨을 끊는다. 그 후 일 년, 그의 딸 독고원은 1960년 4ㆍ19혁명에서 시작해 2007년 대통령 선거일까지 47년간 계속된 아버지의 일기를 읽는다. 일기에는 역사의 흐름과 한국사회, 예술, 문학 전반에 걸친 독고준의 관념들이 넘쳐난다. 소설은 독고원이 화자가 되어 아버지의 삶과 문학이 고스란히 담긴 일기들에 자신의 일상을 겹친다. 레즈비언으로 살아가는 스스로의 삶, 소수종파 기독교도인 엄마, 이혼한 남자의 후처가 된 여동생 선의 가족, 자신의 동거인이자 유명 드라마 작가인 연희 등 인물들의 이야기가 담백하게 이어지는 것이다.

‘감각적인 지식인 소설로 한국 소설문학사의 새로운 지평을 열었다’는 고종석 소설들에 대한 그동안의 평가는 이 소설에서 정점을 이룰 듯하다. 작가 특유의 역사나 사회 문제에 대한 해박한 이해와 더불어 개인주의, 자유주의에의 지향이 소설 속에 자연스럽게 녹아 있다. 역사적 흐름에 겹쳐지는 독립적 개인인 소설가 독고준의 관념들은 집단과 개인, 사회와 문학의 관계에 대해 고민하게 만들며 독자들을 사색의 심연으로 이끈다. 하나의 이야기로서 주는 감동도 충분하다. 작가 특유의 단정한 문장은 자살한 아버지의 일기장을 읽는 화자의 마음결을 정갈하게 드러내고 그 담담함이 오히려 마음에 더 큰 울림을 주는 것이다. 단숨에 읽고 넘길 흥미 위주의 소설이 아니라 곁에 두고 오래오래 곱씹을 만한 소설이 탄생한 것이다.

[ 책속으로 추가 ]

광주가 무너진 모양이다. 박정희의 죽음이 내게 준 안도감은 너무 일찍 온 것이었다. 좋은 세상은 언제 올 것인가. (1980. 5. 27. 火)

1987년 6월의 거리엔 나도 있었지만, 나는 근본적으로 학생운동이나 사회운동에 거리를 두고 있었다. 아버지는 1987년 이후의 한국을 좋은 세상이라고 판단했을까? 2007년 12월 19일 이후의 한국은 아버지에게 어떻게 비쳤을까? 아버지의 자살은, 그러니까 아버지의 절망은 정치적인 것이었을까, 아니면 순수하게 실존적인 것이었을까? 알 길이 없다. 아버지는 2007년 12월 19일 이후 일기를 쓰지 않았다.

(/pp. 113~118)

원의 아파트에 들렀다가 그 아이와 나눈 말놀이: “One is the queen of daughters.” “June is the king of fathers.” “Gold is the king of metals.” “The human is the king of the Blue Marble.” “The chestnut tree is the king of the forest.” “The cherry blossom is the queen of flowers.” “The herring is the king of the sea.” “The salmon is the king of fish.” “Chess is the king of games.” “The eagle is the king of birds.” “The tiger is the king of the jungle.” “Jupiter is the king of gods.” “Death is the king of terror.”

죽음이 가장 큰 두려움이라고 원이 말했을 때, 우리 부녀 간의 말놀이는 끝났다.

“벌써 죽음 같은 걸 생각하니?”

“제 죽음만이 아니라 모든 사람의 죽음이요. 아니, 사람만이 아니라 모든 숨탄것들의 죽음이요.”

“누구에게나, 아니 생명을 지닌 모든 것들에게 가장 무서운 게 죽음일까?”

“모든 생물체가 그렇달 순 없지만, 대갠 그렇지 않을까요?”

“그래, 우리 딸내미 말이 옳아. 그런데 죽지 못할 사정이 있어서 수치스럽게 살아야 한다면, 그게 더 무서운 거 아닐까?”

“그럴 수도 있겠죠? 그런데 아빠가 상상하는 그런 예가 있어요?”

“너무 많지. 가족들이 너무 슬퍼할까 봐, 또는 가족들이 굶어 죽을까 봐 치욕스런 삶을 살 수도 있고, 어떤 약속을 지키기 위해 수모 속에서 구차하게 삶을 이어나갈 수도 있고, 죽는 것이 사는 것보다 더 불명예스러워서 죽지 못하는 사람도 있고.”

“구체적인 예 말이에요.”

“글쎄, 정순왕후定順王后도 그러지 않았을까? 나폴레옹 보나파르트도 그랬을 수 있고. 그 사람들에게 어쩌면 삶이 죽음보다 더 힘들었을지도 모르잖아. 게다가 본디 삶에는 기쁨보다 슬픔이 많잖니?”

“전 그렇지 않아요. 살아 있다는 것이 얼마나 좋은지 모르겠어요. 이 손으로 다른 사람의 손을 어루만질 수 있다는 것, 살갗과 살갗을 서로 부빌 수 있다는 것, 이런 게 다 행복해요. 무엇보다도 가족이 있다는 게 행복하고, 제가 우리 가족을 사랑하고 있다는 게 행복해요.”

“그래, 나도 네가 내 딸인 게 행복하다. 녹차 한 잔만 타주겠니?”

외출했던 연희가 그때 들어왔다. 나는 연희를 힘껏 안아주었다. 그리고 이 아이의 귀에 대고 속삭였다.

“네가 내 딸인 게 행복해.”

연희도 내 귀에 대고 화답했다.

“저도 아버님이 제 아버님인 게 행복해요.”

왠지 연기를 하는 기분이기는 했다. 그러나 셋이 함께 녹차를 마실 때, 나는 행복했다. 원의 말이 옳을지 모른다. 살아 있어서, 사랑하는 사람의 몸에 내 몸을 부빌 수 있다는 것, 함께 이야기를 나눌 수 있다는 것, 그것이 주는 행복은 분명히 있다. (1994. 3. 20. 日)

그날 내가 아버지에게 작은 행복을 일깨워드린 게 기쁘다. 잠깐 동안이라도. 그러나 아버지가 느끼는 삶의 슬픔은 근원적이었다. 가족들과의 사랑도 그것을 치유할 수는 없었다. 아버지는 너무 일찍 세상에 나오셨거나 너무 늦게 나오셨다.

(/pp. 359~361)

『광장』의 작가 최인훈이 완성하지 못한 독고준 3부작이 완성되었다!

‘흠 잡을 데 없는 문장력을 지닌 스타일리스트’, ‘가장 정확한 한국어 문장을 구사하는 작가’로 평가받아온 고종석은 첫 장편소설 이후 소설 단행본은 출간하지 않았지만, 다양한 주제들의 시사칼럼과 에세이 등을 발표하며 명문가(名文家)로서 그의 글을 사랑하는 고정 팬들의 욕구를 충족해왔다. 그런 그가 17년 만에 펴내는 신작 소설이라는 점에서 더욱 기대감을 모으는 『독고준』은 스타일(형식)과 메시지(내용)를 모두 갖춘, 오직 고종석만이 쓸 수 있는 특별한 작품이라 하겠다.

더구나 이 소설은 『광장』의 작가이자 지난 시대 최고의 소설가 최인훈이 미처 끝내지 못한 ‘독고준 3부작’의 완결판이기도 하다. 최인훈은 독고준을 주인공으로 삼은 두 연작 장편 『회색인』 『서유기』를 통해 실천이성 바깥의 관념에 몰두하는 인간을 ‘회색인’이라 부르고, 그 회색인의 관념 여행을 ‘서유기’라 불렀다. 그가 창조해낸 회색인 독고준은 월남민 출신의 국문과 대학생으로 소극적이고 회의적인 성격을 지닌 인물이다. 4ㆍ19혁명 한 해 전인 1959년을 시대적 배경으로 하고 있는 두 소설은 1960년대에 발표되었다. 그 후로 반세기가 흐른 2010년, 고종석은 젊은 시절에서 멈춰버렸던 독고준의 그 이후 삶을 그려냈다. 두 연작 장편 이후 3부작을 완성하지 못하고 병상에 누운 최인훈을 대신하여 독고준 3부작을 완성한 것이다.

1960년 4ㆍ19혁명에서 2007년 12월 19일 대통령 선거일까지

자살한 아버지 독고준의 회색일기에 레즈비언인 딸 독고원이 자신의 삶을 포갰다

『독고준』은 독고준 3부작의 마지막 이야기이면서 또한 독고준과 그의 딸 독고원의 관념과 생활을 그린 독립적 작품이다.

2009년 5월 23일 노무현 대통령이 죽던 날, ‘관념소설’을 쓰며 ‘회색인’이라 불렸던 유명 소설가 독고준 역시 스스로 목숨을 끊는다. 그 후 일 년, 그의 딸 독고원은 1960년 4ㆍ19혁명에서 시작해 2007년 대통령 선거일까지 47년간 계속된 아버지의 일기를 읽는다. 일기에는 역사의 흐름과 한국사회, 예술, 문학 전반에 걸친 독고준의 관념들이 넘쳐난다. 소설은 독고원이 화자가 되어 아버지의 삶과 문학이 고스란히 담긴 일기들에 자신의 일상을 겹친다. 레즈비언으로 살아가는 스스로의 삶, 소수종파 기독교도인 엄마, 이혼한 남자의 후처가 된 여동생 선의 가족, 자신의 동거인이자 유명 드라마 작가인 연희 등 인물들의 이야기가 담백하게 이어지는 것이다.

‘감각적인 지식인 소설로 한국 소설문학사의 새로운 지평을 열었다’는 고종석 소설들에 대한 그동안의 평가는 이 소설에서 정점을 이룰 듯하다. 작가 특유의 역사나 사회 문제에 대한 해박한 이해와 더불어 개인주의, 자유주의에의 지향이 소설 속에 자연스럽게 녹아 있다. 역사적 흐름에 겹쳐지는 독립적 개인인 소설가 독고준의 관념들은 집단과 개인, 사회와 문학의 관계에 대해 고민하게 만들며 독자들을 사색의 심연으로 이끈다. 하나의 이야기로서 주는 감동도 충분하다. 작가 특유의 단정한 문장은 자살한 아버지의 일기장을 읽는 화자의 마음결을 정갈하게 드러내고 그 담담함이 오히려 마음에 더 큰 울림을 주는 것이다. 단숨에 읽고 넘길 흥미 위주의 소설이 아니라 곁에 두고 오래오래 곱씹을 만한 소설이 탄생한 것이다.

[ 책속으로 추가 ]

광주가 무너진 모양이다. 박정희의 죽음이 내게 준 안도감은 너무 일찍 온 것이었다. 좋은 세상은 언제 올 것인가. (1980. 5. 27. 火)

1987년 6월의 거리엔 나도 있었지만, 나는 근본적으로 학생운동이나 사회운동에 거리를 두고 있었다. 아버지는 1987년 이후의 한국을 좋은 세상이라고 판단했을까? 2007년 12월 19일 이후의 한국은 아버지에게 어떻게 비쳤을까? 아버지의 자살은, 그러니까 아버지의 절망은 정치적인 것이었을까, 아니면 순수하게 실존적인 것이었을까? 알 길이 없다. 아버지는 2007년 12월 19일 이후 일기를 쓰지 않았다.

(/pp. 113~118)

원의 아파트에 들렀다가 그 아이와 나눈 말놀이: “One is the queen of daughters.” “June is the king of fathers.” “Gold is the king of metals.” “The human is the king of the Blue Marble.” “The chestnut tree is the king of the forest.” “The cherry blossom is the queen of flowers.” “The herring is the king of the sea.” “The salmon is the king of fish.” “Chess is the king of games.” “The eagle is the king of birds.” “The tiger is the king of the jungle.” “Jupiter is the king of gods.” “Death is the king of terror.”

죽음이 가장 큰 두려움이라고 원이 말했을 때, 우리 부녀 간의 말놀이는 끝났다.

“벌써 죽음 같은 걸 생각하니?”

“제 죽음만이 아니라 모든 사람의 죽음이요. 아니, 사람만이 아니라 모든 숨탄것들의 죽음이요.”

“누구에게나, 아니 생명을 지닌 모든 것들에게 가장 무서운 게 죽음일까?”

“모든 생물체가 그렇달 순 없지만, 대갠 그렇지 않을까요?”

“그래, 우리 딸내미 말이 옳아. 그런데 죽지 못할 사정이 있어서 수치스럽게 살아야 한다면, 그게 더 무서운 거 아닐까?”

“그럴 수도 있겠죠? 그런데 아빠가 상상하는 그런 예가 있어요?”

“너무 많지. 가족들이 너무 슬퍼할까 봐, 또는 가족들이 굶어 죽을까 봐 치욕스런 삶을 살 수도 있고, 어떤 약속을 지키기 위해 수모 속에서 구차하게 삶을 이어나갈 수도 있고, 죽는 것이 사는 것보다 더 불명예스러워서 죽지 못하는 사람도 있고.”

“구체적인 예 말이에요.”

“글쎄, 정순왕후定順王后도 그러지 않았을까? 나폴레옹 보나파르트도 그랬을 수 있고. 그 사람들에게 어쩌면 삶이 죽음보다 더 힘들었을지도 모르잖아. 게다가 본디 삶에는 기쁨보다 슬픔이 많잖니?”

“전 그렇지 않아요. 살아 있다는 것이 얼마나 좋은지 모르겠어요. 이 손으로 다른 사람의 손을 어루만질 수 있다는 것, 살갗과 살갗을 서로 부빌 수 있다는 것, 이런 게 다 행복해요. 무엇보다도 가족이 있다는 게 행복하고, 제가 우리 가족을 사랑하고 있다는 게 행복해요.”

“그래, 나도 네가 내 딸인 게 행복하다. 녹차 한 잔만 타주겠니?”

외출했던 연희가 그때 들어왔다. 나는 연희를 힘껏 안아주었다. 그리고 이 아이의 귀에 대고 속삭였다.

“네가 내 딸인 게 행복해.”

연희도 내 귀에 대고 화답했다.

“저도 아버님이 제 아버님인 게 행복해요.”

왠지 연기를 하는 기분이기는 했다. 그러나 셋이 함께 녹차를 마실 때, 나는 행복했다. 원의 말이 옳을지 모른다. 살아 있어서, 사랑하는 사람의 몸에 내 몸을 부빌 수 있다는 것, 함께 이야기를 나눌 수 있다는 것, 그것이 주는 행복은 분명히 있다. (1994. 3. 20. 日)

그날 내가 아버지에게 작은 행복을 일깨워드린 게 기쁘다. 잠깐 동안이라도. 그러나 아버지가 느끼는 삶의 슬픔은 근원적이었다. 가족들과의 사랑도 그것을 치유할 수는 없었다. 아버지는 너무 일찍 세상에 나오셨거나 너무 늦게 나오셨다.

(/pp. 359~361)

[교보문고에서 제공한 정보입니다.]

목차정보

아버지의 일주기

사계四季

독고준 소묘

사계四季

독고준 소묘

[알라딘에서 제공한 정보입니다.]