서브메뉴

검색

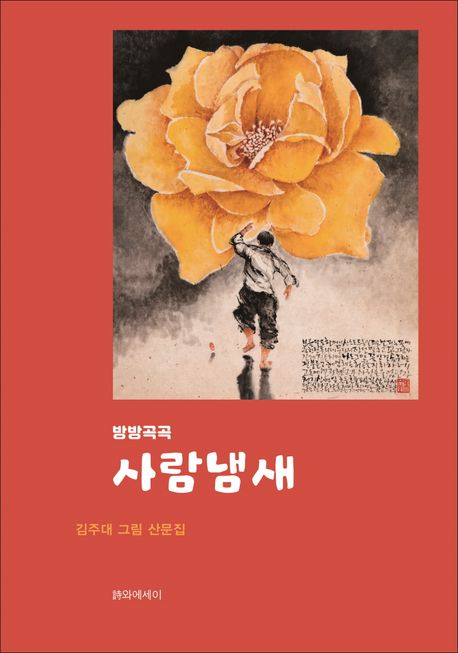

(방방곡곡) 사람냄새 : 김주대 그림 산문집

(방방곡곡) 사람냄새 : 김주대 그림 산문집

- 자료유형

- 동서단행본

- ISBN

- 9791191914504 03810

- DDC

- 895.785-23

- 청구기호

- 811.4 ㄱ871ㅅ

- 저자명

- 김주대

- 서명/저자

- (방방곡곡) 사람냄새 : 김주대 그림 산문집 / 김주대 지음

- 발행사항

- 세종 : 詩와에세이, 2023

- 형태사항

- 238 p. : 채색삽도 ; 22 cm

- 가격

- \20000

- Control Number

- bwcl:122300

- 책소개

-

방방곡곡 사람과 삶의 풍경을 쓰고 그리다

김주대 시인의 그림 산문집 『사람냄새』 가 ‘詩와에세이’에서 출간되었다. 이번 그림 산문집은 코로나의 절정기를 거쳐 코로나 사태 이후인 2023년까지 계간 『시에』에 연재했던 이야기다. 돈, 기계, 자동차, 전쟁, 재난, 참사, 정쟁의 냄새가 지독한 시대에 방방곡곡 ‘사람냄새’를 찾아내어 우리들 앞에 그림과 함께 뜨거운 삶의 이야기를 펼쳐냈다. 『사람냄새』라는 제목은 페이스북 친구들이 댓글에서 "천재 주대 시인 글에는 사람냄새가 나요."라는 말을 너무 많이 해서 김주대 시인이 붙인 것이다.

“엄마, ‘코’하고 ‘콩’은 글자가 다르잖아?”

“코나 콩이나 비슷하잖나. 그게 고마 약이다. 그리 알고 콩나물 좀 마이 사다 먹거라. 콩나물을 마이 먹으마 간에도 좋고 코로나 이긴다. 또 너 술 마이 먹는 데도 콩나물이 좋다.”

-「어머니 생신」 중에서

‘코로나’를 ‘코로 나오나’ 혹은 ‘코 나오나’라고 말씀하시는 어머니는 따뜻한 웃음과 뭉클한 눈물을 동반케 하며 이번 산문집에 자주 등장한다. “욕을 자꾸 하만 사람도 욕이 된다. 좋은 말을 자꾸 쓰만 좋은 사람이 되고 그렇다.” “아침 물안개가 술렁술렁 핑께 죽은 너 아바이 담배 연기 같더라. 어제는 꽃밭에 나비가 오길래 징용 간 너 이할밴가 했다. 그것들이 다 내 애인이”(「봉선화」)라며 손톱에 봉숭아 물을 들이며 고향을 지키고 계시는 엄마는 삶의 좌표이자 가장 든든한 기둥이 아니겠는가.

주암정 주변을 한참 둘러보며 사진을 찍는다. 배를 닮은 바위 위의 정자에 오른다. 정자 이곳저곳을 기웃거리다 정자 기둥에 쓰인 글씨를 발견한다. “주 인 이 업 서 도 차 한 잔 드 세 요” 글씨 아래에는 물 끓이는 주전자와 커피가 놓여 있다.

-「주암정」 중에서

술에 취해서 ‘동해에 자살하러 와서 할머니네 여인숙에 자고 나면 다들 안 죽고 서울로 돌아간다고 했다.’는 내용의 글을 쓰고 간단하게 그림을 그렸다.

-「여름 3박 4일」 중에서

주암정 한켠 방문객들에게 커피 한 잔을 나누어주는 마음씀에 시인은 “틀린 표기가 따듯해서,/못 먹는 커피를 그만 두 잔이나 마셨다”는데 “하여튼 누구든 죽지 말고 목숨을 끝까지 밀어붙여 보자. ‘살아서 부귀영화를 노리자’는” 김주대 시인이 전국을 빌~빌 돌아다니며 만나는 사람과 풍경은 결코 높거나 화려하지 않다. 낮고 어두워 그냥 지나칠 수 있는 풍경에 눈빛을 반짝이고 가난하고 아프지만 선한 사람들 속으로 ‘슬쩍’ 스며들어 ‘사람냄새’로 함께 어우러진다.

할머니가 끄는 손수레를 뒤에서 밀고 가다가 밧줄이 풀려 폐지들이 쏟아지자 일에 익숙한 어른처럼 주섬주섬 폐지를 손수레에 올려 담는 소녀, 코로나 바이러스보다 생계가 더 무서운 목숨의 사각지대에서 일하는 택배 노동자, 라면 국물만 좀 남았을 때 밥 한 공기를 주시는 분식집 주인 아주머니, 명쾌하고 해박한 정세를 이야기해 주는 목욕탕 때밀이 아저씨, 콘크리트 담벼락에 조화를 심는 폐지 줍는 노인, 풀 한 포기가 문을 지킨다며 뽑지 않는 90도 할머니 등 김주대 시인의 발걸음을 따라가다 보면 웃음이 절로 나는데 이상하게도 어느 틈엔가 뭉클 눈물이 흐른다.

또한 “사는 데 답이 정해져 있다면 얼마나 무료하겠느냐. 답이 없으니 답을 찾아가는 묘한 긴장으로 사는 게 삶이”(「큰스님요, 제가 제대로 살까요?」)라는 것과 “말없이 가르치는 자가 최고수라면, 많이 떠들며 가르치려 대드는 자는 하수이고, 자신이 독립적 대가리라고 생각하는 자는 옹졸한 최하수”(「동갑내기 스님의 도(道)」)라는 일침은 서늘하다.

김주대 시인은 “시는 들리는[聽] 그림이고 그림은 보이는[視] 시”라고 한다. 그래서 “이것들은 몸의 삐걱거림에서 비롯된 울림 혹은 누수 현상이다. 사랑하고 그리워하며 사는 일이 다 열렬한 삐걱거림이어서 울며 내가 내게서 새어 나간다. 고춧가루 먹은 것처럼 열이 나고 목구멍이 확장될 때, 코가 화끈거릴 때, 미간이 붉어질 때, 눈이 뜨거워질 때, 침을 꿀꺽 삼키면 도달하는 첫 지점에서 울음이 시작된다. 오늘도 물컹한 울음을 도화지에” 그리고 “방방곡곡 그리운 건 언제나 상처에서 오고, 꽃은 너무도 불안하여 그만 예뻐져 버렸다”고 곡진하게 쓰고 있다.