서브메뉴

검색

본문

Powered by NAVER OpenAPI

-

-

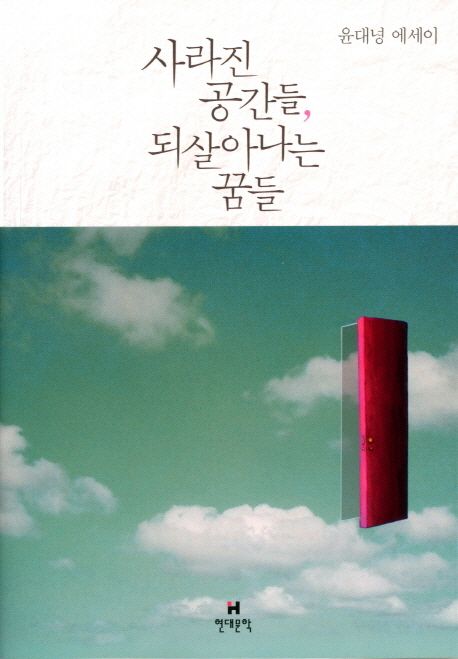

사라진 공간들, 되살아나는 꿈들 (윤대녕 에세이)

저자 : 윤대녕

출판사 : 현대문학

출판년 : 2014

ISBN : 9788972757047

책소개

사라진 기억 속에, 숨겨진 생의 비밀이 담겨있다!

인간 존재의 시원과 그 여정에 끊임없이 천착해온 작가 윤대녕의 산문집『사라진 공간들, 되살아나는 꿈들』. 2011년 10월부터 2013년 9월까지 2년여에 걸쳐 월간 《현대문학》에 연재되었던 글들을 모은 책으로, 자신을 존재하게 한 고향집과 어머니에서 출발해 자신만이 겪은 특별한 시간과 공간을 묵직하면서도 경쾌하게 서정적인 문체와 문학적인 깊이로 새롭게 탄생시킨다. 사라진 기억들 속에 이미지로만 남겨져 있는 장소, 그때의 놓치고 싶지 않은 특별한 순간들이 다시금 되살아난다.

나무 타는 냄새 속에서 마주했던 어린 시절 부엌의 아궁이, 이제는 고인이 된 이와 마지막으로 함께했던 술집, 고속도로 휴게소에서 우연히 마주친 옛 연인, 극심한 내외적 갈등 속에서 도망치듯 걸음 했던 사원들 등 우리가 일상적으로 흔히 마주치는 공간들을 윤대녕 특유의 내밀한 관조와 감성적 시선으로 복기시킨다. ‘왜 하필 ‘거기’여야 했을까?‘ 라며 던지는 공간에 대한 근원적 물음은 과거를 되짚으며, 현재를 나아가 미래의 의미까지 생각하는 계기를 마련한다.

인간 존재의 시원과 그 여정에 끊임없이 천착해온 작가 윤대녕의 산문집『사라진 공간들, 되살아나는 꿈들』. 2011년 10월부터 2013년 9월까지 2년여에 걸쳐 월간 《현대문학》에 연재되었던 글들을 모은 책으로, 자신을 존재하게 한 고향집과 어머니에서 출발해 자신만이 겪은 특별한 시간과 공간을 묵직하면서도 경쾌하게 서정적인 문체와 문학적인 깊이로 새롭게 탄생시킨다. 사라진 기억들 속에 이미지로만 남겨져 있는 장소, 그때의 놓치고 싶지 않은 특별한 순간들이 다시금 되살아난다.

나무 타는 냄새 속에서 마주했던 어린 시절 부엌의 아궁이, 이제는 고인이 된 이와 마지막으로 함께했던 술집, 고속도로 휴게소에서 우연히 마주친 옛 연인, 극심한 내외적 갈등 속에서 도망치듯 걸음 했던 사원들 등 우리가 일상적으로 흔히 마주치는 공간들을 윤대녕 특유의 내밀한 관조와 감성적 시선으로 복기시킨다. ‘왜 하필 ‘거기’여야 했을까?‘ 라며 던지는 공간에 대한 근원적 물음은 과거를 되짚으며, 현재를 나아가 미래의 의미까지 생각하는 계기를 마련한다.

[교보문고에서 제공한 정보입니다.]

출판사 서평

“왜 하필 ‘거기’여야 했을까?”

인간 존재의 시원始原과 그 여정旅程에 끊임없이 천착해온 작가 윤대녕,

등단 스물네 해, 쉰의 문턱을 막 넘어서며 절절한 마음으로 찾아 떠나는 과거로의 시간여행!

윤대녕의 신작 산문집 『사라진 공간들, 되살아나는 꿈들』이 출간되었다. 2011년 10월부터 2013년 9월까지 2년여에 걸쳐 월간 『현대문학』에 절찬 연재되었던 글들을 모은 이 책은, 독자들의 뜨거운 관심을 불러일으키며 연재 시작부터 단행본 출간에 대한 기대감을 높여온 바 있다. 작가는 이 책에서 자신을 존재하게 한 고향집과 어머니에서 출발해 자신만이 겪은 특별한 시간과 공간을 묵직하게, 때론 경쾌하게 서정정인 문체와 문학적인 깊이로 새롭게 재탄생시킨다. 사라진 기억들 속에 이미지로만 남겨져 있는 장소, 그때의 놓치고 싶지 않은 특별한 순간들은 윤대녕의 아득한 시간으로부터 그렇게 살아나와 그의 과거를 복원한다.

윤대녕 특유의 내밀한 관조와 감성적 시선으로 복기한 삶의 장소들은 의외로 우리가 흔히 알고 있는 평범한 곳들이다. 우리가 일상적으로 흔히 마주치는 공간들을 작가는 애틋한 마음으로 그곳, 그때의 인연과 사연들과 함께 새롭게 현현시킨다. 나무 타는 냄새 속에서 마주했던 어린 시절 부엌의 아궁이, 이제는 고인이 된 이와 마지막으로 함께했던 술집, 고속도로 휴게소에서 우연히 마주친 옛 연인, 극심한 내외적 갈등 속에서 도망치듯 걸음 했던 사원들, 중학 야구의 열정을 기억하며 아이와 함께 찾은 경기장, 신인문학상을 수상하며 작가의 길로 들어서게 됐음을 통고 받은 공중전화 부스……. 작가는 씨실과 날실처럼 엮인 공간과 시간을 통해 지나온 생을 되돌아본다.

“왜 하필 ‘거기’여야 했을까?” 작가 윤대녕이 던지는 공간에 대한 근원적 물음은 독자들에게 과거를 복원하는 작업이 갖는 경건한 울림을 선사하는 동시에 흘러간 모든 시간들을 통과해 ‘지금’‘여기’를 산다는 것, 나아가서 과거 속에 현존하는 미래의 의미가 무엇인지까지 생각하게 한다. 읽는 이들에게 향수에 빠지게 하는 작가가 직조해내는 아름답고도 그리운 시간의 무늬, 그것은 다름 아닌 우리의 내면세계까지를 돌아보게 하는 계기가 될 것이다.

지금 ‘윤대녕’을 읽는다는 것,

여전히 품게 되는 삶에 대한 낯선 희망과 기대를 갖는 일

장소와 그것을 수식하는 짧은 문구로 이루어진 스물세 개의 제목을 따라 윤대녕의 시선을 좇다 보면 문득 작가의 삶에서 잊을 수 없는 순간을 공유한(「공중전화 부스」) 당사자인 소설가 구효서의 말처럼 “아득하기만 했던 그 여백의 수면 위로 이 책의 갈피갈피들이 애틋한 징검돌이 되어 내 앞에 꽃잎처럼 떠오”르는 경험을 하게 된다. ‘도서관’ ‘다방’ ‘음악당’ ‘병원’ 등 일상적 장소에 각인됐던 작가의 에피소드들은 무심한 듯 열렬하게 나의 기억과 맞닿는 지점을 내보이며 “각자 자신에게 북받치듯 돌아가”는 독서의 열락을 맛보게 하는 것이다.

“지나고 나면 삶은 한갓 꿈으로 변한다고 했던가. 돌아보니 정말이지 모든 게 찰나의 꿈이었던 것 같다. 그러니 나는 그 꿈이라도 한사코 복원하고 싶었던가 보다. 연재를 하는 동안 나는 과거에 내가 머물렀던 곳들을 가끔 찾아가보았다. 짐작했듯 대부분의 공간들은 온데간데없이 사라지고 더 이상 자취조차 찾아보기 힘들었다. 다만 그곳에는 마음의 텅 빈 장소場所들만이 남아 있을 뿐이었다.

그러나 매달 한 편씩 연재를 하면서 나는 무척 행복했던 것 같다. 파편적으로 흩어져 있던 과거의 기억들을 복원하는 글쓰기가 많은 순간 내게 즐거움을 안겨주었다. 그것은 다름 아닌 삶을 복원하는 일이었던 것이다. 더불어 삶이 내게 남겨준 것이 무엇인가를 비로소 알게 되었다.” (254쪽, 「작가의 말」 중에서)

이 책에서 작가가 복원하는 삶의 지점들은 누구나 한때 지나쳐 온 생의 장면들이 자 기억하고 싶은 순간들인 까닭이다. 삶의 비의가 담긴 그 순간들은 마침내 ‘광장’으로 이동하며 내면에서 외면을, 과거와 미래로 연결시킨다. 독자들은 윤대녕을 함께 읽으며 이미 사라진 생의 많은 부분들이 다시금 살아 돌아오는 새삼스러운 감동과 함께 삶에 대한 낯선 희망과 기대를 맛볼 수 있을 것이다.

“광장은 어디까지나 장소와 공간을 포함한 개념이다. 언급했듯 거기에 사람들이 존재하면 광장은 그 순간 공간으로 변한다. 말하자면 사람이 공간을 만드는 것이다. 거기에서는 어떤 관계도 만남도 상상도 가능하다. 즉 광장은 미래의 삶과 연결돼 있다.” (251쪽, 「광장?「어디서 무엇이 되어 다시 만나랴」」 중에서)

▲ 추천사

윤대녕과는 먼 듯 가깝고 가까우면서도 멀었다. 그의 깊은 눈 때문이겠지. 이마를 꽉 맞대고 들여다보아도 야속하게 속눈만은 저만치 멀었다. 아득한 것들이 그리하여 늘 아득했다. 텅 비었으되 무언가로 가득한 그의 여백을 건너지 못해 나는 늘 허당 짚었다. 딛고 건너려 해도 무얼 디딜지 몰랐잖은가.

아득하기만 했던 그 여백의 수면 위로 이 책의 갈피갈피들이 애틋한 징검돌이 되어 내 앞에 꽃잎처럼 떠오른다. 뒤늦은 순정을 깨달은 처자처럼 나는 처음인 듯 그에게 달려 건너간다. 이것은 가히 그가 세상 어떤 것도 쥐기 이전에 쥐었던 어린 적수赤手의 뭉클한 팩트들이다. 그리고 그것은 나 혹은 우리의 것과 다르지 않은 사실들임이 못내 밝혀진다.

그러니까 여기서 우리는 윤대녕, 그 이름을 빌려 각자 자신에게 북받치듯 돌아가 다다른다. ‘아, 기뻐라/나는 여기에 혼자 있는 게 아니라/별빛 속에 수많은 사람들이 길을 가며/그들은 이렇게 나에게 다가오나니.’

-구효서(소설가)

작가의 시선은 치열했던 시대와 욕망의 중심에서 이제 조금 멀찍이 떨어져 고요한 마음으로 사물이나 현상을 관찰하거나 비추어보는 눈, 관조觀照로의 이행 중에 있다. 이는 불교적으로 말하면 참된 지혜의 힘이 없거나, 사물에 대한 통찰함이 마련되지 않으면 불가능한 일이다. 작가가 삶과 죽음의 초월적인 경계에 서 있을 때만이 그 시선을 갖는다는 말. 이는 글을 오래 쓴다고 해서 얻어지는 것이 아니다. 인간의 욕망과 그것이 투영되는 사물을 다루는 일에 능숙한 산문쟁이라고 할지라도 작가 개인적인 욕망에 대해 적절한 거리감이 없다면 스스로 세월의 지난함 어딘가에 함몰되고 초심에 근거했던 작가의 산문정신은 사라지기 마련이다. 우리에게 만년의 완성된 작가가 드문 것이 그 증거이다. 그의 글은 지난날 오래도록 견지했던 중심의 시선을 버리고 초월적 바다의 경계를 유영한 지 오래이다. 그런 의미에서 소설가 윤대녕이 지닌 산문정신의 이행은 후배작가들에게는 과寡하고 귀한 일이다. 지금 그의 글을 읽는다는 것은 이제껏 한국문학이 한 번도 가져보지 못했던 관조, 만년의 문학을 향해 묵묵히 수행하는 자의 참선을 미리 엿보는 일이다.

-백가흠(소설가)

▲ 작가의 말

이 책에 수록된 에세이들은 월간 『현대문학』에 2011년 10월부터 2013년 9월까지 2년 동안 연재했던 글을 모은 것이다. 연재를 시작할 무렵 나는 쉰 살의 문턱을 막 넘어서고 있었다. 때때로 지나온 생生을 돌아보게 되는 나이로 접어든 것이었다.

모든 존재는 시공간時空間의 그물에 갇혀 살아가고 있다. 더 정확히 말하면 시간과 공간이 씨줄과 날줄로 겹치는 지점에서 매 순간 삶이 발생하고 또한 연속된다. 이렇듯 시간의 지속에 의해 우리는 삶의 나이를 먹어간다. 한편 공간은 ‘무엇이 존재할 수 있거나 어떤 일이 일어나는 자리’이다. 그런데 허망하게도 과거에 내가(우리가) 존재했던 공간은 세월과 함께 덧없이(영원히) 사라져버리는 것이었다.

지나고 나면 삶은 한갓 꿈으로 변한다고 했던가. 돌아보니 정말이지 모든 게 찰나의 꿈이었던 것 같다. 그러니 나는 그 꿈이라도 한사코 복원하고 싶었던가 보다. 연재를 하는 동안 나는 과거에 내가 머물렀던 곳들을 가끔 찾아가보았다. 짐작했듯 대부분의 공간들은 온데간데없이 사라지고 더 이상 자취조차 찾아보기 힘들었다. 다만 그곳에는 마음의 텅 빈 장소場所들만이 남아 있을 뿐이었다.

그러나 매달 한 편씩 연재를 하면서 나는 무척 행복했던 것 같다. 파편적으로 흩어져 있던 과거의 기억들을 복원하는 글쓰기가 많은 순간 내게 즐거움을 안겨주었다. 그것은 다름 아닌 삶을 복원하는 일이었던 것이다. 더불어 삶이 내게 남겨준 것이 무엇인가를 비로소 알게 되었다.

군데군데 문장을 바로잡으며 원고를 정리하는 시간이 많이 걸렸다. 이래저래 경황이 없던 탓이었으나, 지금이라도 책을 낼 수 있게 되어 무척 다행이라는 생각이 든다. 그래야 또한 앞으로의 삶을 지속할 수 있는 것이다. 독자들이 이 책을 읽고 더러 공감을 해준다면 이제 더 이상 바랄 나위가 없겠다.

인간 존재의 시원始原과 그 여정旅程에 끊임없이 천착해온 작가 윤대녕,

등단 스물네 해, 쉰의 문턱을 막 넘어서며 절절한 마음으로 찾아 떠나는 과거로의 시간여행!

윤대녕의 신작 산문집 『사라진 공간들, 되살아나는 꿈들』이 출간되었다. 2011년 10월부터 2013년 9월까지 2년여에 걸쳐 월간 『현대문학』에 절찬 연재되었던 글들을 모은 이 책은, 독자들의 뜨거운 관심을 불러일으키며 연재 시작부터 단행본 출간에 대한 기대감을 높여온 바 있다. 작가는 이 책에서 자신을 존재하게 한 고향집과 어머니에서 출발해 자신만이 겪은 특별한 시간과 공간을 묵직하게, 때론 경쾌하게 서정정인 문체와 문학적인 깊이로 새롭게 재탄생시킨다. 사라진 기억들 속에 이미지로만 남겨져 있는 장소, 그때의 놓치고 싶지 않은 특별한 순간들은 윤대녕의 아득한 시간으로부터 그렇게 살아나와 그의 과거를 복원한다.

윤대녕 특유의 내밀한 관조와 감성적 시선으로 복기한 삶의 장소들은 의외로 우리가 흔히 알고 있는 평범한 곳들이다. 우리가 일상적으로 흔히 마주치는 공간들을 작가는 애틋한 마음으로 그곳, 그때의 인연과 사연들과 함께 새롭게 현현시킨다. 나무 타는 냄새 속에서 마주했던 어린 시절 부엌의 아궁이, 이제는 고인이 된 이와 마지막으로 함께했던 술집, 고속도로 휴게소에서 우연히 마주친 옛 연인, 극심한 내외적 갈등 속에서 도망치듯 걸음 했던 사원들, 중학 야구의 열정을 기억하며 아이와 함께 찾은 경기장, 신인문학상을 수상하며 작가의 길로 들어서게 됐음을 통고 받은 공중전화 부스……. 작가는 씨실과 날실처럼 엮인 공간과 시간을 통해 지나온 생을 되돌아본다.

“왜 하필 ‘거기’여야 했을까?” 작가 윤대녕이 던지는 공간에 대한 근원적 물음은 독자들에게 과거를 복원하는 작업이 갖는 경건한 울림을 선사하는 동시에 흘러간 모든 시간들을 통과해 ‘지금’‘여기’를 산다는 것, 나아가서 과거 속에 현존하는 미래의 의미가 무엇인지까지 생각하게 한다. 읽는 이들에게 향수에 빠지게 하는 작가가 직조해내는 아름답고도 그리운 시간의 무늬, 그것은 다름 아닌 우리의 내면세계까지를 돌아보게 하는 계기가 될 것이다.

지금 ‘윤대녕’을 읽는다는 것,

여전히 품게 되는 삶에 대한 낯선 희망과 기대를 갖는 일

장소와 그것을 수식하는 짧은 문구로 이루어진 스물세 개의 제목을 따라 윤대녕의 시선을 좇다 보면 문득 작가의 삶에서 잊을 수 없는 순간을 공유한(「공중전화 부스」) 당사자인 소설가 구효서의 말처럼 “아득하기만 했던 그 여백의 수면 위로 이 책의 갈피갈피들이 애틋한 징검돌이 되어 내 앞에 꽃잎처럼 떠오”르는 경험을 하게 된다. ‘도서관’ ‘다방’ ‘음악당’ ‘병원’ 등 일상적 장소에 각인됐던 작가의 에피소드들은 무심한 듯 열렬하게 나의 기억과 맞닿는 지점을 내보이며 “각자 자신에게 북받치듯 돌아가”는 독서의 열락을 맛보게 하는 것이다.

“지나고 나면 삶은 한갓 꿈으로 변한다고 했던가. 돌아보니 정말이지 모든 게 찰나의 꿈이었던 것 같다. 그러니 나는 그 꿈이라도 한사코 복원하고 싶었던가 보다. 연재를 하는 동안 나는 과거에 내가 머물렀던 곳들을 가끔 찾아가보았다. 짐작했듯 대부분의 공간들은 온데간데없이 사라지고 더 이상 자취조차 찾아보기 힘들었다. 다만 그곳에는 마음의 텅 빈 장소場所들만이 남아 있을 뿐이었다.

그러나 매달 한 편씩 연재를 하면서 나는 무척 행복했던 것 같다. 파편적으로 흩어져 있던 과거의 기억들을 복원하는 글쓰기가 많은 순간 내게 즐거움을 안겨주었다. 그것은 다름 아닌 삶을 복원하는 일이었던 것이다. 더불어 삶이 내게 남겨준 것이 무엇인가를 비로소 알게 되었다.” (254쪽, 「작가의 말」 중에서)

이 책에서 작가가 복원하는 삶의 지점들은 누구나 한때 지나쳐 온 생의 장면들이 자 기억하고 싶은 순간들인 까닭이다. 삶의 비의가 담긴 그 순간들은 마침내 ‘광장’으로 이동하며 내면에서 외면을, 과거와 미래로 연결시킨다. 독자들은 윤대녕을 함께 읽으며 이미 사라진 생의 많은 부분들이 다시금 살아 돌아오는 새삼스러운 감동과 함께 삶에 대한 낯선 희망과 기대를 맛볼 수 있을 것이다.

“광장은 어디까지나 장소와 공간을 포함한 개념이다. 언급했듯 거기에 사람들이 존재하면 광장은 그 순간 공간으로 변한다. 말하자면 사람이 공간을 만드는 것이다. 거기에서는 어떤 관계도 만남도 상상도 가능하다. 즉 광장은 미래의 삶과 연결돼 있다.” (251쪽, 「광장?「어디서 무엇이 되어 다시 만나랴」」 중에서)

▲ 추천사

윤대녕과는 먼 듯 가깝고 가까우면서도 멀었다. 그의 깊은 눈 때문이겠지. 이마를 꽉 맞대고 들여다보아도 야속하게 속눈만은 저만치 멀었다. 아득한 것들이 그리하여 늘 아득했다. 텅 비었으되 무언가로 가득한 그의 여백을 건너지 못해 나는 늘 허당 짚었다. 딛고 건너려 해도 무얼 디딜지 몰랐잖은가.

아득하기만 했던 그 여백의 수면 위로 이 책의 갈피갈피들이 애틋한 징검돌이 되어 내 앞에 꽃잎처럼 떠오른다. 뒤늦은 순정을 깨달은 처자처럼 나는 처음인 듯 그에게 달려 건너간다. 이것은 가히 그가 세상 어떤 것도 쥐기 이전에 쥐었던 어린 적수赤手의 뭉클한 팩트들이다. 그리고 그것은 나 혹은 우리의 것과 다르지 않은 사실들임이 못내 밝혀진다.

그러니까 여기서 우리는 윤대녕, 그 이름을 빌려 각자 자신에게 북받치듯 돌아가 다다른다. ‘아, 기뻐라/나는 여기에 혼자 있는 게 아니라/별빛 속에 수많은 사람들이 길을 가며/그들은 이렇게 나에게 다가오나니.’

-구효서(소설가)

작가의 시선은 치열했던 시대와 욕망의 중심에서 이제 조금 멀찍이 떨어져 고요한 마음으로 사물이나 현상을 관찰하거나 비추어보는 눈, 관조觀照로의 이행 중에 있다. 이는 불교적으로 말하면 참된 지혜의 힘이 없거나, 사물에 대한 통찰함이 마련되지 않으면 불가능한 일이다. 작가가 삶과 죽음의 초월적인 경계에 서 있을 때만이 그 시선을 갖는다는 말. 이는 글을 오래 쓴다고 해서 얻어지는 것이 아니다. 인간의 욕망과 그것이 투영되는 사물을 다루는 일에 능숙한 산문쟁이라고 할지라도 작가 개인적인 욕망에 대해 적절한 거리감이 없다면 스스로 세월의 지난함 어딘가에 함몰되고 초심에 근거했던 작가의 산문정신은 사라지기 마련이다. 우리에게 만년의 완성된 작가가 드문 것이 그 증거이다. 그의 글은 지난날 오래도록 견지했던 중심의 시선을 버리고 초월적 바다의 경계를 유영한 지 오래이다. 그런 의미에서 소설가 윤대녕이 지닌 산문정신의 이행은 후배작가들에게는 과寡하고 귀한 일이다. 지금 그의 글을 읽는다는 것은 이제껏 한국문학이 한 번도 가져보지 못했던 관조, 만년의 문학을 향해 묵묵히 수행하는 자의 참선을 미리 엿보는 일이다.

-백가흠(소설가)

▲ 작가의 말

이 책에 수록된 에세이들은 월간 『현대문학』에 2011년 10월부터 2013년 9월까지 2년 동안 연재했던 글을 모은 것이다. 연재를 시작할 무렵 나는 쉰 살의 문턱을 막 넘어서고 있었다. 때때로 지나온 생生을 돌아보게 되는 나이로 접어든 것이었다.

모든 존재는 시공간時空間의 그물에 갇혀 살아가고 있다. 더 정확히 말하면 시간과 공간이 씨줄과 날줄로 겹치는 지점에서 매 순간 삶이 발생하고 또한 연속된다. 이렇듯 시간의 지속에 의해 우리는 삶의 나이를 먹어간다. 한편 공간은 ‘무엇이 존재할 수 있거나 어떤 일이 일어나는 자리’이다. 그런데 허망하게도 과거에 내가(우리가) 존재했던 공간은 세월과 함께 덧없이(영원히) 사라져버리는 것이었다.

지나고 나면 삶은 한갓 꿈으로 변한다고 했던가. 돌아보니 정말이지 모든 게 찰나의 꿈이었던 것 같다. 그러니 나는 그 꿈이라도 한사코 복원하고 싶었던가 보다. 연재를 하는 동안 나는 과거에 내가 머물렀던 곳들을 가끔 찾아가보았다. 짐작했듯 대부분의 공간들은 온데간데없이 사라지고 더 이상 자취조차 찾아보기 힘들었다. 다만 그곳에는 마음의 텅 빈 장소場所들만이 남아 있을 뿐이었다.

그러나 매달 한 편씩 연재를 하면서 나는 무척 행복했던 것 같다. 파편적으로 흩어져 있던 과거의 기억들을 복원하는 글쓰기가 많은 순간 내게 즐거움을 안겨주었다. 그것은 다름 아닌 삶을 복원하는 일이었던 것이다. 더불어 삶이 내게 남겨준 것이 무엇인가를 비로소 알게 되었다.

군데군데 문장을 바로잡으며 원고를 정리하는 시간이 많이 걸렸다. 이래저래 경황이 없던 탓이었으나, 지금이라도 책을 낼 수 있게 되어 무척 다행이라는 생각이 든다. 그래야 또한 앞으로의 삶을 지속할 수 있는 것이다. 독자들이 이 책을 읽고 더러 공감을 해준다면 이제 더 이상 바랄 나위가 없겠다.

[교보문고에서 제공한 정보입니다.]

목차정보

고향집 - 왜 하필 ‘거기’여야만 했을까?

늙은 그녀 - 나라는 존재가 비롯된 아득하고 영원한

휴게소, 공항, 역, 터미널 - 우연과 필연이 마주치는 지점

누군가 술을 마시다 떠난 지하 카페 - 은행잎이 쏟아져 내리던 날

노래방 - 그림자처럼 머물다 흔적 없이 사라지는

바다 -영원의 순간과 마주하며

유랑의 거처 - 글쓰기의 시간대

술집들 - 폐허에의 환속

골목길들 - 실루엣들이 서성대는 곳

사원들 - 성스러운 사유의 집

역전 다방 - 우리 모두가 남루한 행인이었을 때

경기장 - 함성과 고독 사이에서

음악당 - 황홀한 명상의 기쁨이 가득한

여관들 - 별빛 속의 수많은 나그네들이 길을 가다가

부엌 - 익숙한 슬픔과 낯선 희망이 한데 지져지고 볶아지는

목욕탕 - 벌거벗은 몸뚱이로 참회하고 또한 참구하고저

영화관 - 「뻐꾸기 둥지 위로 날아간 새」의 시절

자동차 - 근대 이후의 유목민을 위하여

도서관 - 유령들이 득실거리는 납골당

우체국 - 제비들이 날아오고 날아가는 곳

공중전화 부스 - 저쪽 연못에서는 붕어가 알을 까고

병원 - 그래, 이제 좀 웬만하오?

광장 - 「어디서 무엇이 되어 다시 만나랴」

작가의 말

늙은 그녀 - 나라는 존재가 비롯된 아득하고 영원한

휴게소, 공항, 역, 터미널 - 우연과 필연이 마주치는 지점

누군가 술을 마시다 떠난 지하 카페 - 은행잎이 쏟아져 내리던 날

노래방 - 그림자처럼 머물다 흔적 없이 사라지는

바다 -영원의 순간과 마주하며

유랑의 거처 - 글쓰기의 시간대

술집들 - 폐허에의 환속

골목길들 - 실루엣들이 서성대는 곳

사원들 - 성스러운 사유의 집

역전 다방 - 우리 모두가 남루한 행인이었을 때

경기장 - 함성과 고독 사이에서

음악당 - 황홀한 명상의 기쁨이 가득한

여관들 - 별빛 속의 수많은 나그네들이 길을 가다가

부엌 - 익숙한 슬픔과 낯선 희망이 한데 지져지고 볶아지는

목욕탕 - 벌거벗은 몸뚱이로 참회하고 또한 참구하고저

영화관 - 「뻐꾸기 둥지 위로 날아간 새」의 시절

자동차 - 근대 이후의 유목민을 위하여

도서관 - 유령들이 득실거리는 납골당

우체국 - 제비들이 날아오고 날아가는 곳

공중전화 부스 - 저쪽 연못에서는 붕어가 알을 까고

병원 - 그래, 이제 좀 웬만하오?

광장 - 「어디서 무엇이 되어 다시 만나랴」

작가의 말

[교보문고에서 제공한 정보입니다.]