서브메뉴

검색

본문

Powered by NAVER OpenAPI

-

-

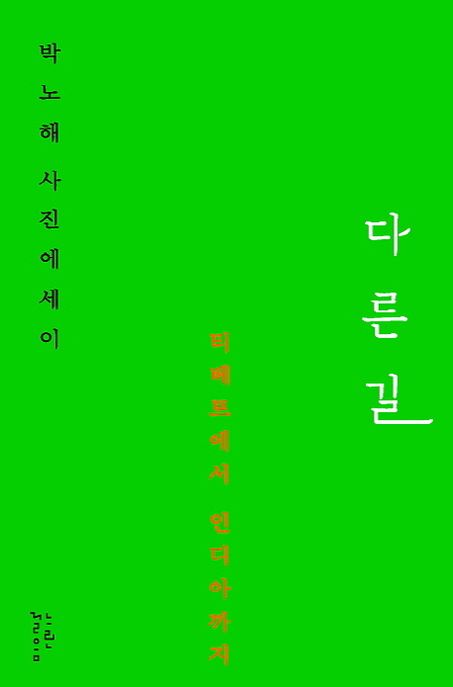

다른 길 (박노해 사진에세이 티베트에서 인디아까지)

저자 : 박노해

출판사 : 느린걸음

출판년 : 2014

ISBN : 9788991418141

책소개

지도에도 없는 마을에, 희망의 ‘다른 길’이 있다!

박노해 시인이 흑백 필름 카메라와 오래된 만년필로 기록해온 유랑노트 『다른 길』. 티베트에서 인디아까지 지도에도 없는 마을에서 만난 사람들과 그 땅의 이야기를 담아낸 사진 에세이다. 늘 정해진 길보다 자신만의 길을 걸어가고자 한 시인 박노해는 권력과 정치의 힘있는 자리에서 벗어나 스스로 잊혀지는 길을 택했다. 그리하여 지난 15년간 소리 없이, 세계 곳곳에서 자급자립하는 삶의 공동체인 ‘나눔농부 마을’을 일으켜 세우며 새로운 사상과 혁명의 길로 나아가고 있다.

이 책은 중동, 아프리카, 중남미 대륙을 건너 지난 3년간 아시아 전역을 기록한 흑백 필름 사진 7만여 컷 중 인류 정신의 지붕인 땅 티베트에서부터 예전에는 천국이라 불렸으나 지금은 지옥이라 불리는 파키스탄을 거쳐 두 얼굴을 지닌 인디아, 그리고 버마, 인도네시아, 라오스 등 총 6개국의 엄선된 140여 점의 사진을 담았다. 오랫동안 대안 삶의 혁명을 추구하고 실험해온 그는, 아시아 토박이 마을 삶 속으로 들어가 함께 어울리며 사진을 찍고 그들의 지혜의 말을 새기며 깊은 물음을 던진다.

박노해 시인이 흑백 필름 카메라와 오래된 만년필로 기록해온 유랑노트 『다른 길』. 티베트에서 인디아까지 지도에도 없는 마을에서 만난 사람들과 그 땅의 이야기를 담아낸 사진 에세이다. 늘 정해진 길보다 자신만의 길을 걸어가고자 한 시인 박노해는 권력과 정치의 힘있는 자리에서 벗어나 스스로 잊혀지는 길을 택했다. 그리하여 지난 15년간 소리 없이, 세계 곳곳에서 자급자립하는 삶의 공동체인 ‘나눔농부 마을’을 일으켜 세우며 새로운 사상과 혁명의 길로 나아가고 있다.

이 책은 중동, 아프리카, 중남미 대륙을 건너 지난 3년간 아시아 전역을 기록한 흑백 필름 사진 7만여 컷 중 인류 정신의 지붕인 땅 티베트에서부터 예전에는 천국이라 불렸으나 지금은 지옥이라 불리는 파키스탄을 거쳐 두 얼굴을 지닌 인디아, 그리고 버마, 인도네시아, 라오스 등 총 6개국의 엄선된 140여 점의 사진을 담았다. 오랫동안 대안 삶의 혁명을 추구하고 실험해온 그는, 아시아 토박이 마을 삶 속으로 들어가 함께 어울리며 사진을 찍고 그들의 지혜의 말을 새기며 깊은 물음을 던진다.

[교보문고에서 제공한 정보입니다.]

출판사 서평

그 길이 나를 찾아왔다

지도에도 없는 마을로 떠나는 여행

티베트에서 인디아까지

‘이야기가 있는 사진’ 속으로

“우리 인생에는 각자가

진짜로 원하는 무언가가 있다

분명 나만의 ‘다른 길’이 있다”

내 삶이 흔들릴 때마다

마음 속 ‘별의 지도’가 되어줄

박노해 시인의 유랑노트

15년의 유랑 길이었다. 국경 너머 분쟁 현장과 빈곤 지역을 두 발로 걸어온 박노해 시인. “사랑하다 죽는 것은 두려운 일이지만, 사랑 없이 사는 것은 더 두려운 일이지요. 사랑은 죽음보다 강하지요.” (2011년 아프가니스탄 국경마을에서) 그가 흑백 필름 카메라와 오래된 만년필로 기록해온 ‘유랑노트’가 출간되었다. 박노해 사진에세이 『다른 길』에 담긴 세계는 넓고도 깊다. 티베트에서 인디아까지, 지도에도 없는 마을에서 만난 사람들과 그 땅의 이야기가 내 마음의 문을 두드린다. 사진집 이상의 사진집이자 시와 같은 이야기가 빚어낸 지상의 아름다운 책 한 권, 『다른 길』은 마치 정성이 가득 담긴 친구의 초대장처럼 저 멀고 높고 깊은 마을과 사람들 속으로 나를 안내한다. 삶이 흔들릴 때마다 아무 곳이나 펼쳐보는 순간, 가만히 내 마음의 깊은 곳에 ‘별의 지도’가 떠오를 것이다.

지구시대 유랑 시인, 박노해

“그렇게 시작되었다. 나의 유랑길은.

한 시대의 끝간 데까지 온몸을 던져 살아온 나는,

슬프게도 길을 잃어버렸다.”

(「작가의 글」6p)

그러나 그는 차라리 ‘길 찾는 혁명가’였다. 박노해는 늘 정해진 길보다 자신만의 길을 걸어가고자 했다. 『노동의 새벽』의 시인으로 80년대 권위주의 시절에 민주투사이자 저항의 상징이었던 박노해는, 사형을 구형 받고 무기수가 되어 7년여를 감옥에 갇혀 있었다. 민주화 이후 자유의 몸이 되고 나서는 “과거를 팔아 오늘을 살지 않겠다”며 다들 예상했던 권력과 정치의 길을 거부하고 묵묵히 스스로 잊혀지는 길을 택했다. 그는 스스로를 이 체제의 경계 밖으로 추방하여 지난 15년간 ‘지구시대 유랑자’로 이 지상의 가장 멀고 높고 깊은 마을과 사람들 속을 걸어왔다. 지금도 그는 소리 없이, 세계 곳곳에서 자급자립하는 삶의 공동체인 ‘나눔농부 마을’을 일으켜 세우며 새로운 사상과 혁명의 길로 나아가고 있다.

그런 그에게 언제부터인가 수많은 젊은이들이 길을 물어왔다. ‘나 어떻게 살아야 하나’, ‘좋은 삶이란 무엇인가’라는 간절한 물음을. 긴 침묵을 깨고 이제 그가 말을 한다. ‘다른 길’이 있다고. 말로는 다 전할 수 없는 진실을 담아온 사진, 그리고 그가 목숨 걸고 참구해온 사유가 담긴 사진에세이를 가만히 건넨다.

‘희망의 종자’를 품은 땅, 아시아에서 길어올린 시대정신

사진 에세이 『다른 길』에서 박노해는 ‘아시아’로 초점을 맞춘다. 중동, 아프리카, 중남미 대륙을 건너 지난 3년간 아시아 전역을 기록한 흑백 필름 사진은 무려 7만여 컷. 3년의 작업이라고 하기엔 믿기지 않을 만큼 방대하고 다양하다. 『다른 길』에는 인류 정신의 지붕인 땅 티베트에서부터 예전에는 천국이라 불렸으나 지금은 지옥이라 불리는 파키스탄을 거쳐 극단의 두 얼굴을 지닌 인디아까지, 나아가 버마, 인도네시아, 라오스 등 총 6개국의 엄선된 140여 점의 사진이 실렸다.

위기에 처한 자본주의를 구원할 주체로 아시아의 시대를 호명하고 있는 지금, 박노해는 깊은 물음을 던진다. “아시아 시대의 부상은, 단순히 경제권력이 이동하는 문제를 넘어 ‘문명 전환’의 숙제를 우리에게 안겨주는 인류사적 사건이다. 세계 절반이 넘는 거대 인구 공동체가 ‘성장과 진보’라는 서구의 길을 뒤따라간 자리에 과연 무엇이 남을 것인가?” 그 동안 뒤떨어진 듯 여겨져 온 아시아는, 그에게는 오히려 ‘좋은 삶의 원형’이자 위기에 처한 인류를 구원할 ‘희망의 종자’가 남겨진 땅이다. 오랫동안 대안 삶의 혁명을 추구하고 실험해온 그는, 아시아 토박이 마을 삶 속으로 들어가 ‘최후의 삶’이자 ‘최초의 인간’인 그이들과 혈육처럼 어울리며 사진을 찍고 그이들의 지혜의 말을 새기며 글을 썼다.

박노해의 사진 속 아시아는 ‘눈물의 땅’ 아시아도 아니며, 신비화된 ‘오리엔탈’의 아시아도 아닌 전혀 새로운 모습이다. 박노해는 슬픔의 힘으로 상처를 치유하고 강인한 생명력으로 소생하고 있는 아시아인의 삶을 담아냄으로써, 정직한 절망 끝에 길어올린 ‘희망의 세계관’을 제시한다.

지도에도 나오지 않는 마을에, ‘다른 삶’ 속으로

박노해가 지도에도 없는 마을에 두 발로 찾아가 만난 사람들은 우리의 눈에서 ‘사라진 사람들’이다. 눈부시게 진보하는 세계와 멀어져 가장 험난한 곳에서, 자신이 무슨 위대한 일을 하는지 인정받으려 하지도 않고 인류를 먹여 살릴 한 뼘의 대지를 늘려가는 전통마을 토박이들. ‘어찌할 수 없음’을 기꺼이 받아들이고 ‘어찌할 수 있음’은 최선을 다해가면서, 우리 삶은 ‘이만하면 넉넉하다’고 서로 기대어 사는 사람들. 박노해는 이들의 ‘위대한 일상’의 헌신과 고결을 묵묵히 포착해낸다.

“인간에게는 위대한 일 세 가지가 있다.

사는 것, 사랑하는 것, 죽는 것.”

그러나 오늘날의 세계는 어느 도시나 똑같이 '평평해진' 시장 만능의 산업기술 체제와 화폐원리주의 생활방식 속에서 일상의 기쁨도, 노동의 보람도, 인간의 위엄도 사라지고 있다. 그러나 박노해의 사진은 지상의 가장 멀고 높고 깊은 마을들에서, 다 다르게 살고 있는 사람들의 강인하고도 아름다운 삶을 펼쳐 보인다. 사람으로 태어나서 노동하고, 사랑하고, 아이를 키우고, 저항하고 기도하고 죽기까지 일생에서 누구나 부딪히게 되지만 가장 어려워하는 삶의 본질 문제에 대해서, 토박이들의 놀라운 삶의 지혜들을 사진과 글로 풀어 놓는다. 박노해의 사진과 글 속에서 그이들은, 똑같은 길로만 질주하며 위기에 빠진 우리에게 ‘다른 길’이 있음을 가리키는 길라잡이가 되어준다.

인도네시아의 가파른 비탈 밭, 라당을 일구는 여인은 자신의 아이가 농부가 되기를 바란다며 “밭을 밟고 오르며 농사짓는 건 몸이 좀 힘들 뿐이지만 남을 밟고 오르는 괴로움을 안고 살아갈 수는 없지요. 늘 마음의 평화를 누리며 살았으면 좋겠어요.”라고 말한다. 이 여인의 말을 통해 우리는 아이들에게 어떤 말을 물려주고 있는가를 돌아보게 된다. 라오스의 산간 마을 주민들이 강물에 자력으로 세운 마을 수력발전소는 “거대 독점 시스템도 고압송전의 낭비도 없고 블랙아웃과 전기세 걱정도 없는 최고의 적정기술”로 살아갈 수 있음을 새삼스레 보여준다. 박노해의 사진과 글은 그렇게, 어느덧 사라져버린 다른 삶에 대한 상상력을 열어준다. 언제부터인가 우리가 잃어버린, 그러나 아직 내 안에 살아있는 순수한 얼굴을 비춰 보이며, 나 또한 다르게 살 수 있다는 희망과 용기를 불어 넣어준다.

사진에세이 『다른 길』, 새로운 장르를 창조하다

박노해의 사진과 글이 담지한 시공간은 넓고도 깊다. 세계화의 바람에 휩쓸려온 21세기 세계사가 담겨있고, 오래된 전통의 삶의 양식이 담겨있다. 그가 15여년 동안 전세계를 유랑하며 발로 밟은 영토의 넓이는 ‘세계 4대 여행기’를 남긴 혜초, 마르코 폴로, 오도릭 그리고 이븐 바투타를 뛰어 넘는다. 그들은 글로만 썼다면, 박노해의 사진에세이 『다른 길』은 인류에게 카메라가 발명된 후 탄생한 새로운 장르의 창조물이다. 현장의 삶을 정통 다큐멘터리 흑백 사진으로 한 장 한 장 심장의 떨림으로 촬영하고, 사진 한 컷 한 컷마다 직접 글을 썼다. 독자의 주체적 감상을 조금도 가로막지 않되, 그 땅의 역사와 문화와 사진 속 인물의 속 깊은 사연을 단 10여 줄에 시처럼 녹여낸 글은 사진의 감동을 증폭시킨다. 이것은 세계 어느 사진 작가도 문필가도 시인도 할 수 없었던, 오직 동양화와 조선 시서화詩書畵 전통을 체화한 코리아의 시인만이 할 수 있는 창조물이다. 그의 사진 한 장, 글 한 편 마다에는 단편소설만큼의 이야기가 고스란히 시적으로 응축되어 있다. 또한 그의 글에는 깊은 사유와 시대정신이 담긴 경구들이 가득하여, 그의 발바닥 사랑으로 그려진 이 책은 내 손 안에서, 진정한 나를 찾아가는 하나의 ‘화두 그림첩’이 된다. 박노해 사진에세이 『다른 길』은 정보 전달 위주의 여행서나 개인의 감상을 풀어놓은 여행에세이와도 전혀 다른 품격의 새로움을 보여준다.

박노해 사진에세이 『다른 길』은 사진 속 삶만큼이나, 지상의 아름다운 책 한 권이 주는 감동을 선사한다. 갑오년 청마의 해, 새봄의 생기를 담은 듯 산뜻한 그린의 표지는 내 눈과 손과 마음을 푸르게 물들일 것만 같다. 책장을 넘기면 흑백 사진만으로도 이토록 찬연하며, 장이 바뀔 때마다 만나는 뜻밖의 칼라 사진은 눈이 다 시리다. 이렇게 사진의 감동이 책 속에서 온전히 전달될 수 있는 건, 새로운 인쇄방식 때문이다. 유럽의 인쇄를 뛰어넘는 아트프린팅은 여느 사진집에서도 불가능한 인쇄를 단행본에서 구현해냈고, 이 책을 사진집 이상의 사진집으로 완성했다.

이 것은 박노해 시인과 뜻을 같이하며 고독한 장인의 길을 걸어온 두 사람이 있어 가능했다. 이젠 프랑스와 독일에서도 보기 힘든 대형 흑백 아날로그 인화 전문가로, 박노해 시인의 사진작품 인화를 전담해온 유철수(47), 그리고 독일에서부터 17년 동안 사진과 그림 인쇄만을 연구하며 파고든 유화(41)는 이 책의 제작에 온 심혈을 기울였다. 박노해 사진에세이 『다른 길』을 통해 코리아의 독자들은 인쇄술의 선진국인 유럽과 일본에서도 보기 힘든 세계 최고의 아날로그 인화와 인쇄를 만나고, 최초의 사진에세이 장르의 창조물을 맛보는 감동과 ‘안복眼福’을 누릴 수 있을 것이다.

한 걸음 다른 길로, 한 걸음 나에게로

“지금 이대로 괜찮은 걸까?’”

“나, 어떻게 살아야 하나?”

“좋은 삶이란 무엇인가?”

박노해는 말한다. “지금 이대로 괜찮지 않을 때, 지금 이 길이 아니라는 게 분명해질 때, 바로 그때, 다른 길이 나를 찾아온다”고. “진정한 나를 찾아 좋은 삶 쪽으로 나아가려는 사람에게는 분명, 다른 길이 있다”고.

“우리 인생에는 각자가 진짜로 원하는 무언가가 있다.

나에게는 분명 나만의 다른 길이 있다.”

『다른 길』은 마치 정성이 가득 담긴 친구의 초대장처럼 저 멀고 높고 깊은 마을과 사람들 속으로 나를 안내한다. 그 낯선 세계 속으로 걸어 들어가 마주하는 것은 정작 나 자신이다. 우리 가슴 안의 무언가를 탁, 건드리며 근원적 소망을 불러일으키는 힘을 경험하게 된다. 그리하여 그 여행에서 돌아와서도, 『다른 길』은 삶의 여정에서 흔들릴 때마다 문득 떠올라 내 마음 속 ‘별의 지도’가 되어줄 것이다.

이제, 내 마음의 순례길을 걸어가보자.

한 걸음 다른 길로.

한 걸음 나에게로.

책속으로 추가

꽃다운 노동

물 위에 떠 있는 광활한 농장 쭌묘는 최고 품질의

채소를 길러내는 버마 농산물 생산의 심장부다.

이 쭌묘에서도 심장부는 불전에 바치는 꽃밭이다.

버마에서는 아무리 가난한 집안이라도 소득의 1/10을 바쳐

꽃을 사고 매일 아침 불전에 올리며 기도를 드린다.

덧없이 사라질지라도 삶은, 밥보다 꽃이 먼저라는 듯이.

꽃을 기르는 마 모에 쉐 (21)가 꽃 한 송이를 건넨다.

“쭌묘에서 꽃밭을 가꾸는 것은 힘든 일이지만

아름다운 꽃들은 제 손에 향기를 남기지요.

꽃을 든 사람들의 미소는 사랑하는 가족과 친구들에게,

그리고 부처님께도 가장 멋진 선물이 될 거예요.”

- 210p

디레 디레 잘 레 만느

가장 높은 히말라야 만년설산에서 흘러와

가장 낮은 평원까지 젖 물려주는 인디아의 강.

바라나시로 순례를 가는 붉은 사리 옷의 여인들과

흙먼지 묻은 흰옷의 사내들이 강물을 만나자

발길을 멈추고 땀을 씻고 빨래를 한다.

“디레 디레 잘 레 만느.”

마음아 천천히 천천히 걸어라.

부디 서두르지도 말고 게으르지도 말아라.

모든 것은 인연의 때가 되면 이루어져 갈 것이니.

- 250p

인디고 블루 하우스

인디아 여성 농민은 누구나 최고의 건축가다.

쉽게 구할 수 있는 재료로 손수 디자인해 집을 짓고

살아가면서 불편하고 아름답지 않은 것은 고쳐나간다.

한 마을에서도 똑같은 집이 하나도 없는 개성이 담긴 집.

부드러운 살결 같은 흙벽에 청명한 하늘빛을 닮은

인디고 블루를 칠하고 흰 쌀가루를 개어 그림을 그린다.

물 항아리를 이고 든 여인이 자신이 다져 만든

인디고 빛의 계단을 사뿐사뿐 걸어 오른다.

- 264p

천 그루의 나무를 심은 사람

인도군의 계엄령이 임시 해제된 첫날.

카슈미르는 아직 웅크려 떨고 있는데

총칼의 번득임처럼 시리기만 한 만년설 바람 속에

사과나무를 보살피는 한 남자를 만났다.

30년 동안 그는 빈 황무지에 나무를 심어왔고

그중에 천 그루의 나무가 살아남았다고 한다.

“절반은 싹도 트지 않고 또 절반은 말라 죽고

그중에 소수의 나무만이 기적처럼 자라났지요.

척박한 비탈에 심어진 나무들에게 미안하고

이 엄혹한 땅에 살아갈 아이들에게 미안하고….

하지만 나무들이 뿌리를 내리기만 한다면

이 얼어붙은 땅에도 꽃이 피고 열매가 맺고

카슈미르에도 언젠가는 좋은 날이 오겠지요.”

우리는 위대한 일을 하는 것이 아니라

위대한 사랑으로 작은 일을 하는 것.*

작지만 끝까지 꾸준히 밀어가는 것.

그것이야말로 내가 아는 가장 위대한 삶의 길이다.

- 296p

사랑은 불이어라

만년설산의 가장 높은 오두막 집에서

엄마가 저녁밥을 지으며 노래를 불러준다.

“딸아 사랑은 불 같은 것이란다.

높은 곳으로 타오르는 불 같은 사랑.

그러니 네 사랑을 낮은 곳에 두어라.

아들아 사랑은 강물 같은 것이란다.

아래로 흘러내리는 강물 같은 사랑.

그러니 네 눈물을 고귀한 곳에 두어라.

히말라야의 흰 눈처럼 언제까지나

네 마음의 빛과 사랑을 잃지 말거라.”

창밖에는 거센 눈보라가 휘날리는데

남편을 잃은 카슈미르의 어머니는 오늘도

불 같은 사랑 노래를 부르며 눈시울이 젖는다.

- 304p

남김없이 피고 지고

야크 젖을 짜던 스무 살 엄마가

아이에게 젖을 먹이러 천막집으로 들어간다.

“나는 이 지상에 잠시 천막을 친 자이지요.

이 초원의 꽃들처럼 남김없이 피고 지기를 바래요.

내가 떠난 자리에는 다시 새 풀이 돋아나고

새로운 태양이 빛나고 아이들이 태어나겠지요.”

충만한 삶이란, 축적이 아닌 소멸에서 오는 것이 아니던가.

우리 삶의 목적은 선물 받은 하루하루를 남김없이 불살라

빛과 사랑으로 생의 도약을 이루는 것이 아니던가.

- 314p

사람의 깃발

멀리 야크떼를 바라보고 서 있는 청년의 천막집에

티베트 불교의 상징물인 룽다Lungda가 펄럭인다.

룽다는 바람에 휘날리는 모습이 마치 초원을 달리는

티베트 말과 같다 하여 ‘바람의 말馬’이라 불린다.

하늘과 땅 사이에 인간의 등뼈를 곧게 세우고

깃발도 없이 길을 찾아가다 보면

때로는 사람이 깃발이 되는 것이다.

- 332p

나날이 새롭게

여명은 생의 신비다.

우주의 순환은 날마다 한 번 해가 뜨고 한 번 해가 지고

우리는 오직 하루 치의 인생을 새로이 선물 받는다.

이 대지의 삶은 순간이고 미래는 누구도 모른다.

하여 삶은 일일일생一日一生이니

오늘 하루의 생을 남김없이 불사르고

지금 여기서 자신을 온전히 살아내기를.

- 348p

지도에도 없는 마을로 떠나는 여행

티베트에서 인디아까지

‘이야기가 있는 사진’ 속으로

“우리 인생에는 각자가

진짜로 원하는 무언가가 있다

분명 나만의 ‘다른 길’이 있다”

내 삶이 흔들릴 때마다

마음 속 ‘별의 지도’가 되어줄

박노해 시인의 유랑노트

15년의 유랑 길이었다. 국경 너머 분쟁 현장과 빈곤 지역을 두 발로 걸어온 박노해 시인. “사랑하다 죽는 것은 두려운 일이지만, 사랑 없이 사는 것은 더 두려운 일이지요. 사랑은 죽음보다 강하지요.” (2011년 아프가니스탄 국경마을에서) 그가 흑백 필름 카메라와 오래된 만년필로 기록해온 ‘유랑노트’가 출간되었다. 박노해 사진에세이 『다른 길』에 담긴 세계는 넓고도 깊다. 티베트에서 인디아까지, 지도에도 없는 마을에서 만난 사람들과 그 땅의 이야기가 내 마음의 문을 두드린다. 사진집 이상의 사진집이자 시와 같은 이야기가 빚어낸 지상의 아름다운 책 한 권, 『다른 길』은 마치 정성이 가득 담긴 친구의 초대장처럼 저 멀고 높고 깊은 마을과 사람들 속으로 나를 안내한다. 삶이 흔들릴 때마다 아무 곳이나 펼쳐보는 순간, 가만히 내 마음의 깊은 곳에 ‘별의 지도’가 떠오를 것이다.

지구시대 유랑 시인, 박노해

“그렇게 시작되었다. 나의 유랑길은.

한 시대의 끝간 데까지 온몸을 던져 살아온 나는,

슬프게도 길을 잃어버렸다.”

(「작가의 글」6p)

그러나 그는 차라리 ‘길 찾는 혁명가’였다. 박노해는 늘 정해진 길보다 자신만의 길을 걸어가고자 했다. 『노동의 새벽』의 시인으로 80년대 권위주의 시절에 민주투사이자 저항의 상징이었던 박노해는, 사형을 구형 받고 무기수가 되어 7년여를 감옥에 갇혀 있었다. 민주화 이후 자유의 몸이 되고 나서는 “과거를 팔아 오늘을 살지 않겠다”며 다들 예상했던 권력과 정치의 길을 거부하고 묵묵히 스스로 잊혀지는 길을 택했다. 그는 스스로를 이 체제의 경계 밖으로 추방하여 지난 15년간 ‘지구시대 유랑자’로 이 지상의 가장 멀고 높고 깊은 마을과 사람들 속을 걸어왔다. 지금도 그는 소리 없이, 세계 곳곳에서 자급자립하는 삶의 공동체인 ‘나눔농부 마을’을 일으켜 세우며 새로운 사상과 혁명의 길로 나아가고 있다.

그런 그에게 언제부터인가 수많은 젊은이들이 길을 물어왔다. ‘나 어떻게 살아야 하나’, ‘좋은 삶이란 무엇인가’라는 간절한 물음을. 긴 침묵을 깨고 이제 그가 말을 한다. ‘다른 길’이 있다고. 말로는 다 전할 수 없는 진실을 담아온 사진, 그리고 그가 목숨 걸고 참구해온 사유가 담긴 사진에세이를 가만히 건넨다.

‘희망의 종자’를 품은 땅, 아시아에서 길어올린 시대정신

사진 에세이 『다른 길』에서 박노해는 ‘아시아’로 초점을 맞춘다. 중동, 아프리카, 중남미 대륙을 건너 지난 3년간 아시아 전역을 기록한 흑백 필름 사진은 무려 7만여 컷. 3년의 작업이라고 하기엔 믿기지 않을 만큼 방대하고 다양하다. 『다른 길』에는 인류 정신의 지붕인 땅 티베트에서부터 예전에는 천국이라 불렸으나 지금은 지옥이라 불리는 파키스탄을 거쳐 극단의 두 얼굴을 지닌 인디아까지, 나아가 버마, 인도네시아, 라오스 등 총 6개국의 엄선된 140여 점의 사진이 실렸다.

위기에 처한 자본주의를 구원할 주체로 아시아의 시대를 호명하고 있는 지금, 박노해는 깊은 물음을 던진다. “아시아 시대의 부상은, 단순히 경제권력이 이동하는 문제를 넘어 ‘문명 전환’의 숙제를 우리에게 안겨주는 인류사적 사건이다. 세계 절반이 넘는 거대 인구 공동체가 ‘성장과 진보’라는 서구의 길을 뒤따라간 자리에 과연 무엇이 남을 것인가?” 그 동안 뒤떨어진 듯 여겨져 온 아시아는, 그에게는 오히려 ‘좋은 삶의 원형’이자 위기에 처한 인류를 구원할 ‘희망의 종자’가 남겨진 땅이다. 오랫동안 대안 삶의 혁명을 추구하고 실험해온 그는, 아시아 토박이 마을 삶 속으로 들어가 ‘최후의 삶’이자 ‘최초의 인간’인 그이들과 혈육처럼 어울리며 사진을 찍고 그이들의 지혜의 말을 새기며 글을 썼다.

박노해의 사진 속 아시아는 ‘눈물의 땅’ 아시아도 아니며, 신비화된 ‘오리엔탈’의 아시아도 아닌 전혀 새로운 모습이다. 박노해는 슬픔의 힘으로 상처를 치유하고 강인한 생명력으로 소생하고 있는 아시아인의 삶을 담아냄으로써, 정직한 절망 끝에 길어올린 ‘희망의 세계관’을 제시한다.

지도에도 나오지 않는 마을에, ‘다른 삶’ 속으로

박노해가 지도에도 없는 마을에 두 발로 찾아가 만난 사람들은 우리의 눈에서 ‘사라진 사람들’이다. 눈부시게 진보하는 세계와 멀어져 가장 험난한 곳에서, 자신이 무슨 위대한 일을 하는지 인정받으려 하지도 않고 인류를 먹여 살릴 한 뼘의 대지를 늘려가는 전통마을 토박이들. ‘어찌할 수 없음’을 기꺼이 받아들이고 ‘어찌할 수 있음’은 최선을 다해가면서, 우리 삶은 ‘이만하면 넉넉하다’고 서로 기대어 사는 사람들. 박노해는 이들의 ‘위대한 일상’의 헌신과 고결을 묵묵히 포착해낸다.

“인간에게는 위대한 일 세 가지가 있다.

사는 것, 사랑하는 것, 죽는 것.”

그러나 오늘날의 세계는 어느 도시나 똑같이 '평평해진' 시장 만능의 산업기술 체제와 화폐원리주의 생활방식 속에서 일상의 기쁨도, 노동의 보람도, 인간의 위엄도 사라지고 있다. 그러나 박노해의 사진은 지상의 가장 멀고 높고 깊은 마을들에서, 다 다르게 살고 있는 사람들의 강인하고도 아름다운 삶을 펼쳐 보인다. 사람으로 태어나서 노동하고, 사랑하고, 아이를 키우고, 저항하고 기도하고 죽기까지 일생에서 누구나 부딪히게 되지만 가장 어려워하는 삶의 본질 문제에 대해서, 토박이들의 놀라운 삶의 지혜들을 사진과 글로 풀어 놓는다. 박노해의 사진과 글 속에서 그이들은, 똑같은 길로만 질주하며 위기에 빠진 우리에게 ‘다른 길’이 있음을 가리키는 길라잡이가 되어준다.

인도네시아의 가파른 비탈 밭, 라당을 일구는 여인은 자신의 아이가 농부가 되기를 바란다며 “밭을 밟고 오르며 농사짓는 건 몸이 좀 힘들 뿐이지만 남을 밟고 오르는 괴로움을 안고 살아갈 수는 없지요. 늘 마음의 평화를 누리며 살았으면 좋겠어요.”라고 말한다. 이 여인의 말을 통해 우리는 아이들에게 어떤 말을 물려주고 있는가를 돌아보게 된다. 라오스의 산간 마을 주민들이 강물에 자력으로 세운 마을 수력발전소는 “거대 독점 시스템도 고압송전의 낭비도 없고 블랙아웃과 전기세 걱정도 없는 최고의 적정기술”로 살아갈 수 있음을 새삼스레 보여준다. 박노해의 사진과 글은 그렇게, 어느덧 사라져버린 다른 삶에 대한 상상력을 열어준다. 언제부터인가 우리가 잃어버린, 그러나 아직 내 안에 살아있는 순수한 얼굴을 비춰 보이며, 나 또한 다르게 살 수 있다는 희망과 용기를 불어 넣어준다.

사진에세이 『다른 길』, 새로운 장르를 창조하다

박노해의 사진과 글이 담지한 시공간은 넓고도 깊다. 세계화의 바람에 휩쓸려온 21세기 세계사가 담겨있고, 오래된 전통의 삶의 양식이 담겨있다. 그가 15여년 동안 전세계를 유랑하며 발로 밟은 영토의 넓이는 ‘세계 4대 여행기’를 남긴 혜초, 마르코 폴로, 오도릭 그리고 이븐 바투타를 뛰어 넘는다. 그들은 글로만 썼다면, 박노해의 사진에세이 『다른 길』은 인류에게 카메라가 발명된 후 탄생한 새로운 장르의 창조물이다. 현장의 삶을 정통 다큐멘터리 흑백 사진으로 한 장 한 장 심장의 떨림으로 촬영하고, 사진 한 컷 한 컷마다 직접 글을 썼다. 독자의 주체적 감상을 조금도 가로막지 않되, 그 땅의 역사와 문화와 사진 속 인물의 속 깊은 사연을 단 10여 줄에 시처럼 녹여낸 글은 사진의 감동을 증폭시킨다. 이것은 세계 어느 사진 작가도 문필가도 시인도 할 수 없었던, 오직 동양화와 조선 시서화詩書畵 전통을 체화한 코리아의 시인만이 할 수 있는 창조물이다. 그의 사진 한 장, 글 한 편 마다에는 단편소설만큼의 이야기가 고스란히 시적으로 응축되어 있다. 또한 그의 글에는 깊은 사유와 시대정신이 담긴 경구들이 가득하여, 그의 발바닥 사랑으로 그려진 이 책은 내 손 안에서, 진정한 나를 찾아가는 하나의 ‘화두 그림첩’이 된다. 박노해 사진에세이 『다른 길』은 정보 전달 위주의 여행서나 개인의 감상을 풀어놓은 여행에세이와도 전혀 다른 품격의 새로움을 보여준다.

박노해 사진에세이 『다른 길』은 사진 속 삶만큼이나, 지상의 아름다운 책 한 권이 주는 감동을 선사한다. 갑오년 청마의 해, 새봄의 생기를 담은 듯 산뜻한 그린의 표지는 내 눈과 손과 마음을 푸르게 물들일 것만 같다. 책장을 넘기면 흑백 사진만으로도 이토록 찬연하며, 장이 바뀔 때마다 만나는 뜻밖의 칼라 사진은 눈이 다 시리다. 이렇게 사진의 감동이 책 속에서 온전히 전달될 수 있는 건, 새로운 인쇄방식 때문이다. 유럽의 인쇄를 뛰어넘는 아트프린팅은 여느 사진집에서도 불가능한 인쇄를 단행본에서 구현해냈고, 이 책을 사진집 이상의 사진집으로 완성했다.

이 것은 박노해 시인과 뜻을 같이하며 고독한 장인의 길을 걸어온 두 사람이 있어 가능했다. 이젠 프랑스와 독일에서도 보기 힘든 대형 흑백 아날로그 인화 전문가로, 박노해 시인의 사진작품 인화를 전담해온 유철수(47), 그리고 독일에서부터 17년 동안 사진과 그림 인쇄만을 연구하며 파고든 유화(41)는 이 책의 제작에 온 심혈을 기울였다. 박노해 사진에세이 『다른 길』을 통해 코리아의 독자들은 인쇄술의 선진국인 유럽과 일본에서도 보기 힘든 세계 최고의 아날로그 인화와 인쇄를 만나고, 최초의 사진에세이 장르의 창조물을 맛보는 감동과 ‘안복眼福’을 누릴 수 있을 것이다.

한 걸음 다른 길로, 한 걸음 나에게로

“지금 이대로 괜찮은 걸까?’”

“나, 어떻게 살아야 하나?”

“좋은 삶이란 무엇인가?”

박노해는 말한다. “지금 이대로 괜찮지 않을 때, 지금 이 길이 아니라는 게 분명해질 때, 바로 그때, 다른 길이 나를 찾아온다”고. “진정한 나를 찾아 좋은 삶 쪽으로 나아가려는 사람에게는 분명, 다른 길이 있다”고.

“우리 인생에는 각자가 진짜로 원하는 무언가가 있다.

나에게는 분명 나만의 다른 길이 있다.”

『다른 길』은 마치 정성이 가득 담긴 친구의 초대장처럼 저 멀고 높고 깊은 마을과 사람들 속으로 나를 안내한다. 그 낯선 세계 속으로 걸어 들어가 마주하는 것은 정작 나 자신이다. 우리 가슴 안의 무언가를 탁, 건드리며 근원적 소망을 불러일으키는 힘을 경험하게 된다. 그리하여 그 여행에서 돌아와서도, 『다른 길』은 삶의 여정에서 흔들릴 때마다 문득 떠올라 내 마음 속 ‘별의 지도’가 되어줄 것이다.

이제, 내 마음의 순례길을 걸어가보자.

한 걸음 다른 길로.

한 걸음 나에게로.

책속으로 추가

꽃다운 노동

물 위에 떠 있는 광활한 농장 쭌묘는 최고 품질의

채소를 길러내는 버마 농산물 생산의 심장부다.

이 쭌묘에서도 심장부는 불전에 바치는 꽃밭이다.

버마에서는 아무리 가난한 집안이라도 소득의 1/10을 바쳐

꽃을 사고 매일 아침 불전에 올리며 기도를 드린다.

덧없이 사라질지라도 삶은, 밥보다 꽃이 먼저라는 듯이.

꽃을 기르는 마 모에 쉐 (21)가 꽃 한 송이를 건넨다.

“쭌묘에서 꽃밭을 가꾸는 것은 힘든 일이지만

아름다운 꽃들은 제 손에 향기를 남기지요.

꽃을 든 사람들의 미소는 사랑하는 가족과 친구들에게,

그리고 부처님께도 가장 멋진 선물이 될 거예요.”

- 210p

디레 디레 잘 레 만느

가장 높은 히말라야 만년설산에서 흘러와

가장 낮은 평원까지 젖 물려주는 인디아의 강.

바라나시로 순례를 가는 붉은 사리 옷의 여인들과

흙먼지 묻은 흰옷의 사내들이 강물을 만나자

발길을 멈추고 땀을 씻고 빨래를 한다.

“디레 디레 잘 레 만느.”

마음아 천천히 천천히 걸어라.

부디 서두르지도 말고 게으르지도 말아라.

모든 것은 인연의 때가 되면 이루어져 갈 것이니.

- 250p

인디고 블루 하우스

인디아 여성 농민은 누구나 최고의 건축가다.

쉽게 구할 수 있는 재료로 손수 디자인해 집을 짓고

살아가면서 불편하고 아름답지 않은 것은 고쳐나간다.

한 마을에서도 똑같은 집이 하나도 없는 개성이 담긴 집.

부드러운 살결 같은 흙벽에 청명한 하늘빛을 닮은

인디고 블루를 칠하고 흰 쌀가루를 개어 그림을 그린다.

물 항아리를 이고 든 여인이 자신이 다져 만든

인디고 빛의 계단을 사뿐사뿐 걸어 오른다.

- 264p

천 그루의 나무를 심은 사람

인도군의 계엄령이 임시 해제된 첫날.

카슈미르는 아직 웅크려 떨고 있는데

총칼의 번득임처럼 시리기만 한 만년설 바람 속에

사과나무를 보살피는 한 남자를 만났다.

30년 동안 그는 빈 황무지에 나무를 심어왔고

그중에 천 그루의 나무가 살아남았다고 한다.

“절반은 싹도 트지 않고 또 절반은 말라 죽고

그중에 소수의 나무만이 기적처럼 자라났지요.

척박한 비탈에 심어진 나무들에게 미안하고

이 엄혹한 땅에 살아갈 아이들에게 미안하고….

하지만 나무들이 뿌리를 내리기만 한다면

이 얼어붙은 땅에도 꽃이 피고 열매가 맺고

카슈미르에도 언젠가는 좋은 날이 오겠지요.”

우리는 위대한 일을 하는 것이 아니라

위대한 사랑으로 작은 일을 하는 것.*

작지만 끝까지 꾸준히 밀어가는 것.

그것이야말로 내가 아는 가장 위대한 삶의 길이다.

- 296p

사랑은 불이어라

만년설산의 가장 높은 오두막 집에서

엄마가 저녁밥을 지으며 노래를 불러준다.

“딸아 사랑은 불 같은 것이란다.

높은 곳으로 타오르는 불 같은 사랑.

그러니 네 사랑을 낮은 곳에 두어라.

아들아 사랑은 강물 같은 것이란다.

아래로 흘러내리는 강물 같은 사랑.

그러니 네 눈물을 고귀한 곳에 두어라.

히말라야의 흰 눈처럼 언제까지나

네 마음의 빛과 사랑을 잃지 말거라.”

창밖에는 거센 눈보라가 휘날리는데

남편을 잃은 카슈미르의 어머니는 오늘도

불 같은 사랑 노래를 부르며 눈시울이 젖는다.

- 304p

남김없이 피고 지고

야크 젖을 짜던 스무 살 엄마가

아이에게 젖을 먹이러 천막집으로 들어간다.

“나는 이 지상에 잠시 천막을 친 자이지요.

이 초원의 꽃들처럼 남김없이 피고 지기를 바래요.

내가 떠난 자리에는 다시 새 풀이 돋아나고

새로운 태양이 빛나고 아이들이 태어나겠지요.”

충만한 삶이란, 축적이 아닌 소멸에서 오는 것이 아니던가.

우리 삶의 목적은 선물 받은 하루하루를 남김없이 불살라

빛과 사랑으로 생의 도약을 이루는 것이 아니던가.

- 314p

사람의 깃발

멀리 야크떼를 바라보고 서 있는 청년의 천막집에

티베트 불교의 상징물인 룽다Lungda가 펄럭인다.

룽다는 바람에 휘날리는 모습이 마치 초원을 달리는

티베트 말과 같다 하여 ‘바람의 말馬’이라 불린다.

하늘과 땅 사이에 인간의 등뼈를 곧게 세우고

깃발도 없이 길을 찾아가다 보면

때로는 사람이 깃발이 되는 것이다.

- 332p

나날이 새롭게

여명은 생의 신비다.

우주의 순환은 날마다 한 번 해가 뜨고 한 번 해가 지고

우리는 오직 하루 치의 인생을 새로이 선물 받는다.

이 대지의 삶은 순간이고 미래는 누구도 모른다.

하여 삶은 일일일생一日一生이니

오늘 하루의 생을 남김없이 불사르고

지금 여기서 자신을 온전히 살아내기를.

- 348p

[교보문고에서 제공한 정보입니다.]

목차정보

[작가의 글] 그 길이 나를 찾아왔다 6

INDONESIA

칼데라의 아침 16 라당의 여인들 20 마당에 모여 앉아 22 화산의 선물 24 지상의 가장 아름다운 건축 28 천연설탕 아렌 30 리아르 가요 커피 농부 가족 32 커피 체리를 딸 때마다 34 아체 카페의 바리스타 38 땅에 대한 믿음으로 40 관계만 튼튼하면 42 고산 차밭의 여전사들 44 찻잎을 따는 이마스 46 동그란 동네 기업 48 하늘 호수의 고기잡이 50 가장의 걸음 54 소를 떠나보내며 56 전통 방식의 고기잡이 안쪼 58 강의 품에 안겨서 60 벌거숭이 아이들 62 야자나무 숲의 동네축구 64 심심한 놀이터 66 아빠의 ‘시간 선물’ 68 파도 속에 심은 나무가 숲을 이루다 70 맨몸으로 세운 항구 74 아체 고아들의 저녁 기도 76 칼데라를 달릴 때 78 지구의 입김 속에 씨앗을 심다 80

PAKISTAN

인더스 강 상류의 ‘하늘길’ 84 길 위의 생 86 구름이 머무는 마을 88 힌두쿠시 고원의 양을 치는 부부 92 하늘 다리 94햇밀을 빻는 물레방앗간 96 짜이가 끓는 시간 98 귀갓길의 양떼들 100 삶의 행진 102 파슈툰족의 원로회의 ‘지르가’ 104아프간 난민촌 소녀의 꿈 106 공기놀이 108 영원하라 소녀시대 110 코너에 몰린 생의 아이들 112 파슈툰 소년의 눈동자 116 아기 버끄리를 안은 소녀 118 이드 축제날의 ‘셋 나눔’ 120 가슴 저린 인간의 손 122 공동 우물에서 생명수를 긷다 124 아빠 한 번 나 한 번 128 쌀과 총 130 밀밭의 빵 굽는 시간 132 어린 양을 등에 업고 134 가난한 형제의 힘 136

집시 아이들의 벽돌 노동 138 칼라샤 여인의 걸음 140 내가 살고 싶은 집 142 나무 아래 이발소 144 아름다운 배움터146 밀밭 사이로 ‘걷는 독서’ 148 자장자장 우리 아가 152 촐리스탄 사막의 유목민 154 가시 면류관을 두른 나무 156

LAOS

루앙 프라방의 탁밧 행렬 160 아침 안개 속의 라오스 여인 162 한 뼘의 땅을 만들기 위해 164 내 손으로 집 짓는 날 166

마을의 성소 ‘종자 싹’ 보관소 168 할머니의 목화 실 잣기 170 노을빛에 몸을 씻고 172 더불어 사는 지혜 176 잉여 인간’은 없다 178 아침을 깨우는 부엌 불 180 열일곱 살 엄마 184 고산족 마을의 수력 발전 186 뗏목은 우정을 싣고 188 믿음의 치유 의식 192 그대, 씨앗만은 팔지 마라 194 아카족 마을의 햇살 학교 196

BURMA

노래하는 호수 200 동틀 녘의 우뻬인 다리 202 물 위의 농장 ‘쭌묘’ 204 토종씨앗을 심는 농부 206 수상 가옥의 부엌 208 꽃다운 노동 210 강가의 목욕 214 길 위의 알곡 고르기 216 땔나무를 싣고 온 우마차 218 평온한 귀갓길 220 사탕수수를 수확하는 소녀 224 빵 굽는 아침 226 오리와 소녀의 행복한 산책 228 들꽃 귀걸이를 한 소녀 230 구도자의 밥 232 즐거운 나의 강 234 나의 친구 물소 236 밥 짓는 냄새에 238 달라시의 마지막 풍경 240 노래하는 다리 242

INDIA

나 이제 강을 건너가려네 248 디레 디레 잘 레 만느 250 유채 수확 254 사막의 꽃 라자스탄 여인들 256 둥근 땔감 258태양과 함께 돌아오다 260 세상에 한 장뿐인 지도를 따라 262 인디고 블루 하우스 264 그 물소리 속에 268 만남의 우물터 270 암소는 힘이 세다 272 맨발의 입맞춤 274 살아있는 갠지스 강 276 인디아의 아침 마음 278 엄마의 밥상 280

시작은 짜이 282 라자스탄의 소녀 284 물 항아리 머리에 인 여인의 걸음 286 시간의 문턱 288 바라나시의 릭샤 290 둘씨 의식 292 천 그루의 나무를 심은 사람 296 깡그리를 품에 안고 300 달 호수에 슬픔을 띄운다 302 사랑은 불이어라 304 수선화 꽃 무덤 아래 306 웅크린 가슴에도 봄은 오리니 308

TIBET

타르초의 노래 312 남김없이 피고 지고 314 마지막 순례길 318 고속도로 위의 오체투지 320 목적지가 가까워 올수록 322 티베트의 승려 326 유목민의 대이동 328 야크 젖을 짜는 여인 330 사람의 깃발 332 주인을 위로하는 말 334 고원의 쟁기질 336 나는 짬빠를 먹는다 338 푸른 초원 위의 낮잠 340 초원의 스마트폰 342 하늘과 땅 사이 344 밥과 영혼 346 나날이 새롭게 348

INDONESIA

칼데라의 아침 16 라당의 여인들 20 마당에 모여 앉아 22 화산의 선물 24 지상의 가장 아름다운 건축 28 천연설탕 아렌 30 리아르 가요 커피 농부 가족 32 커피 체리를 딸 때마다 34 아체 카페의 바리스타 38 땅에 대한 믿음으로 40 관계만 튼튼하면 42 고산 차밭의 여전사들 44 찻잎을 따는 이마스 46 동그란 동네 기업 48 하늘 호수의 고기잡이 50 가장의 걸음 54 소를 떠나보내며 56 전통 방식의 고기잡이 안쪼 58 강의 품에 안겨서 60 벌거숭이 아이들 62 야자나무 숲의 동네축구 64 심심한 놀이터 66 아빠의 ‘시간 선물’ 68 파도 속에 심은 나무가 숲을 이루다 70 맨몸으로 세운 항구 74 아체 고아들의 저녁 기도 76 칼데라를 달릴 때 78 지구의 입김 속에 씨앗을 심다 80

PAKISTAN

인더스 강 상류의 ‘하늘길’ 84 길 위의 생 86 구름이 머무는 마을 88 힌두쿠시 고원의 양을 치는 부부 92 하늘 다리 94햇밀을 빻는 물레방앗간 96 짜이가 끓는 시간 98 귀갓길의 양떼들 100 삶의 행진 102 파슈툰족의 원로회의 ‘지르가’ 104아프간 난민촌 소녀의 꿈 106 공기놀이 108 영원하라 소녀시대 110 코너에 몰린 생의 아이들 112 파슈툰 소년의 눈동자 116 아기 버끄리를 안은 소녀 118 이드 축제날의 ‘셋 나눔’ 120 가슴 저린 인간의 손 122 공동 우물에서 생명수를 긷다 124 아빠 한 번 나 한 번 128 쌀과 총 130 밀밭의 빵 굽는 시간 132 어린 양을 등에 업고 134 가난한 형제의 힘 136

집시 아이들의 벽돌 노동 138 칼라샤 여인의 걸음 140 내가 살고 싶은 집 142 나무 아래 이발소 144 아름다운 배움터146 밀밭 사이로 ‘걷는 독서’ 148 자장자장 우리 아가 152 촐리스탄 사막의 유목민 154 가시 면류관을 두른 나무 156

LAOS

루앙 프라방의 탁밧 행렬 160 아침 안개 속의 라오스 여인 162 한 뼘의 땅을 만들기 위해 164 내 손으로 집 짓는 날 166

마을의 성소 ‘종자 싹’ 보관소 168 할머니의 목화 실 잣기 170 노을빛에 몸을 씻고 172 더불어 사는 지혜 176 잉여 인간’은 없다 178 아침을 깨우는 부엌 불 180 열일곱 살 엄마 184 고산족 마을의 수력 발전 186 뗏목은 우정을 싣고 188 믿음의 치유 의식 192 그대, 씨앗만은 팔지 마라 194 아카족 마을의 햇살 학교 196

BURMA

노래하는 호수 200 동틀 녘의 우뻬인 다리 202 물 위의 농장 ‘쭌묘’ 204 토종씨앗을 심는 농부 206 수상 가옥의 부엌 208 꽃다운 노동 210 강가의 목욕 214 길 위의 알곡 고르기 216 땔나무를 싣고 온 우마차 218 평온한 귀갓길 220 사탕수수를 수확하는 소녀 224 빵 굽는 아침 226 오리와 소녀의 행복한 산책 228 들꽃 귀걸이를 한 소녀 230 구도자의 밥 232 즐거운 나의 강 234 나의 친구 물소 236 밥 짓는 냄새에 238 달라시의 마지막 풍경 240 노래하는 다리 242

INDIA

나 이제 강을 건너가려네 248 디레 디레 잘 레 만느 250 유채 수확 254 사막의 꽃 라자스탄 여인들 256 둥근 땔감 258태양과 함께 돌아오다 260 세상에 한 장뿐인 지도를 따라 262 인디고 블루 하우스 264 그 물소리 속에 268 만남의 우물터 270 암소는 힘이 세다 272 맨발의 입맞춤 274 살아있는 갠지스 강 276 인디아의 아침 마음 278 엄마의 밥상 280

시작은 짜이 282 라자스탄의 소녀 284 물 항아리 머리에 인 여인의 걸음 286 시간의 문턱 288 바라나시의 릭샤 290 둘씨 의식 292 천 그루의 나무를 심은 사람 296 깡그리를 품에 안고 300 달 호수에 슬픔을 띄운다 302 사랑은 불이어라 304 수선화 꽃 무덤 아래 306 웅크린 가슴에도 봄은 오리니 308

TIBET

타르초의 노래 312 남김없이 피고 지고 314 마지막 순례길 318 고속도로 위의 오체투지 320 목적지가 가까워 올수록 322 티베트의 승려 326 유목민의 대이동 328 야크 젖을 짜는 여인 330 사람의 깃발 332 주인을 위로하는 말 334 고원의 쟁기질 336 나는 짬빠를 먹는다 338 푸른 초원 위의 낮잠 340 초원의 스마트폰 342 하늘과 땅 사이 344 밥과 영혼 346 나날이 새롭게 348

[교보문고에서 제공한 정보입니다.]